Suivi de l'ODD 4

UNICEF/Nader

Aller à

CIBLE 4.1. ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE

En 2022, l’ISU et l’équipe du Rapport GEM ont élaboré un nouveau modèle pour estimer le taux de non-scolarisation, en combinant plusieurs sources de données. Selon ce modèle, au niveau mondial, la population non scolarisée en âge de fréquenter le primaire et le secondaire s’élevait à 244 millions en 2021, soit 9 millions de moins qu’en 2015. Ce chiffre représente une diminution lente du taux de non-scolarisation, d’à peine plus de 0,2 point de pourcentage par an. Au cours de la même période, la population non scolarisée en Afrique subsaharienne a augmenté de 12 millions, malgré une baisse du taux de non-scolarisation de 0,1 point de pourcentage par an (figure 3). Cette situation est due à la croissance démographique rapide, la population en âge d’être scolarisée ayant augmenté de 50 millions en à peine 6 ans.

Figure 3: La population non scolarisée en Afrique subsaharienne a augmenté de 12 millions sur la période 2015-2021

Population scolarisée et non scolarisée et taux de nonscolarisation, Afrique subsaharienne, 2000-2021

Source : Estimations de l’ISU et de l’équipe du Rapport GEM à partir du modèle du taux de non-scolarisation.

Toutefois, le suivi des progrès a été entravé par la pandémie de COVID-19, qui a interrompu la collecte de données. Le modèle du taux de non-scolarisation n’est peut-être pas suffisamment sensible pour rendre compte d’un impact à court terme comme celui de la COVID-19. Entre 2019 et 2021, la base de données de l’ISU contient des données pour un pays sur quatre concernant l’enseignement primaire et un pays sur cinq concernant l’enseignement secondaire. À l’exclusion de l’Inde et des Philippines, qui ont respectivement fait état de la baisse la plus importante et de la hausse la plus importante de leur population non scolarisée, les données ne suggèrent aucun impact visible sur l’enseignement primaire et le premier cycle du secondaire, mais indiquent une augmentation d’à peine plus d’un demi-million de la population de jeunes non scolarisés en âge de fréquenter le deuxième cycle du secondaire. Ces données montrent également que plus les fermetures d’écoles primaires sont longues, plus les taux de non-scolarisation augmentent.

Entre 2015 et 2021, les taux d’achèvement mondiaux sont passés de 85 à 87 % dans le primaire, de 74 à 77 % dans le premier cycle du secondaire et de 54 à 59 % dans le deuxième cycle du secondaire. L’Afrique subsaharienne continue d’afficher des taux bien inférieurs à la moyenne mondiale, de plus de 20 points de pourcentage dans le primaire (64 %), et de près de 30 points dans le premier cycle du secondaire (45 %) et le deuxième cycle du secondaire (27 %).

Parmi les 31 pays à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure pour lesquels on dispose de données depuis 2019, seul le Viet Narm fait état d’une majorité d’enfants maîtrisant les compétences minimales à la fois en lecture et en mathématiques à la fin du primaire. Dans 18 de ces pays, moins de 10 % des enfants maîtrisent les compétences minimales en lecture ou en mathématiques. Si l’on veut que tous les enfants atteignent le niveau minimum de compétence en 2030, les progrès annuels moyens doivent atteindre au moins 2,7 points de pourcentage, soit un chiffre bien supérieur à la moyenne de 0,4 point de pourcentage observée sur la période 2000-2019. Les données sur les tendances demeurent rares : seuls 13 pays à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure comptaient deux observations depuis 2013. En outre, la qualité des données sur les tendances n’est parfois pas suffisante pour permettre une évaluation solide de l’évolution au fil du temps. Cependant, les données disponibles suggèrent que, depuis 2011, la proportion d’élèves à la fin du primaire maîtrisant les compétences minimales en lecture a augmenté plus vite dans les pays à revenu faible et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (de 0,71 point de pourcentage par an), quoiqu’en partant de points de départ plus bas, que dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure et à revenu élevé (où la proportion a diminué de 0,06 point de pourcentage). (Figure 4).

Des préoccupations majeures subsistent concernant l’impact de la COVID-19 sur les résultats d’apprentissage. La première source solide de données transnationales est le Programme international de recherche en lecture scolaire (PIRLS) de 2021 portant sur les élèves de quatrième année, dont les résultats ont été publiés en mai 2023. Des élèves issus de 57 pays, principalement à revenu intermédiaire de la tranche supérieure et à revenu élevé, y ont participé. On a pu évaluer les progrès par rapport à 2016 pour 32 de ces pays. D’un côté, le cycle 2021 du PIRLS semble confirmer que la COVID-19 a eu un impact négatif sur l’apprentissage : 21 des 32 pays ont affiché des résultats inférieurs en 2021 par rapport à 2016, tandis que 8 ont conservé des niveaux identiques et que 3 ont enregistré une amélioration. Cependant, on peut interpréter ces résultats autrement, à savoir qu’ils ne sont pas aussi mauvais qu’ils auraient pu l’être. Dans 10 des 21 pays dont les taux de réussite ont diminué entre 2016 et 2021, les taux avaient aussi diminué entre 2011 et 2016. Par ailleurs, en termes absolus, le déclin moyen dans la note du PIRLS entre 2016 et 2021 s’élevait à 8 points, ce qui représente environ un cinquième de ce que les enfants apprennent en une année scolaire, soit un impact modeste compte tenu de l’ampleur de la perturbation.

Outre le PIRLS, plusieurs études portant sur des pays spécifiques ont été publiées. Cependant, elles ne reposent pas sur le niveau minimum de compétence mondial défini pour l’ODD 4, et leur caractère comparable est également entravé par le fait que ces études ont été réalisées à des moments et à des niveaux différents, sur des matières différentes. Alors que les pays à revenu élevé, comme ceux ayant participé au PIRLS, ont subi un impact bien plus modeste, voire inexistant, les pays à revenu faible et intermédiaire, où les fermetures d’écoles ont duré plus longtemps et où les possibilités de continuité de l’apprentissage étaient plus réduites, semblent avoir subi un impact plus important. Les conclusions d’études menées au Brésil, au Cambodge, au Malawi et au Mexique suggèrent que les enfants ont perdu au moins une année d’enseignement. Plus la durée de fermeture des écoles était longue, plus l’impact sur les pertes d’apprentissage était important.

CIBLE 4.2. PETITE ENFANCE

Au niveau mondial, le taux de participation à l’éducation de la petite enfance est demeuré stable, aux alentours de 75 % entre 2015 et 2020. On a enregistré les hausses les plus importantes, soit environ quatre points de pourcentage dans les deux cas, en Afrique subsaharienne et Afrique du Nord ainsi qu’en Asie de l’Ouest, les deux régions affichant les valeurs de référence les plus faibles, qui s’élevaient respectivement à 48 % et à 52 %.

Près des trois quarts des pays n’ont toujours pas mis en place un enseignement pré-primaire obligatoire et la moitié n’offrent pas un tel enseignement de manière gratuite. En 2022, 88 pays sur 186 pour lesquels on dispose de données n’avaient adopté aucune législation s’engageant en faveur de l’enseignement pré-primaire gratuit ou obligatoire. Ce point est important, car les pays qui garantissent un enseignement pré-primaire gratuit et obligatoire affichent généralement des taux de scolarisation plus élevés. En moyenne, le taux de participation des enfants un an avant l’âge officiel de scolarisation au primaire dans les pays qui ne proposent pas d’enseignement pré-primaire gratuit s’élève à 68 %, contre 78 % parmi ceux qui garantissent une année gratuite et 83 % parmi ceux qui garantissent au moins deux ans.

La COVID-19 a entraîné une baisse drastique du taux de participation à l’enseignement pré-primaire dans de nombreux pays, dans toutes les catégories de revenu (figure 5). Cependant, ces effets n’étaient pas les mêmes partout. Sur 127 pays disposant de données, 54 ont enregistré une baisse de la participation, soit en 2020 soit en 2021. La participation est restée relativement stable dans 30 pays et a augmenté dans 43 autres au cours de cette période. Nous avons besoin de plus de données pour confirmer l’impact de la pandémie sur la participation, car certains des changements observés pourraient être dus aux difficultés liées à la collecte de données pendant les fermetures d’écoles.

Figure 5: Dans certains pays, les taux de participation à l’éducation de la petite enfance ont drastiquement chuté pendant la pandémie

Taux de participation à des activités organisées d’apprentissage un an avant l’âge officiel de scolarisation dans le primaire, échantillon de pays, 2010-2022

Source : Base de données de l’ISU.

Le nouvel indice de développement du jeune enfant, qui évalue les domaines interconnectés de l’apprentissage, du bien-être psychosocial et de la santé, met en lumière des inégalités considérables en matière de développement entre les enfants issus de différents milieux. Par exemple, au Nigéria, près de 80 % des enfants dont la mère a suivi un enseignement supérieur étaient en bonne voie sur le plan du développement, contre seulement 31 % de ceux dont la mère n’a pas terminé son cursus en école primaire.

CIBLE 4.3. ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, PROFESSIONNEL ET SUPÉRIEUR ET ÉDUCATION POUR ADULTES

CIBLE 4.4. COMPÉTENCES NÉCESSAIRES AU TRAVAIL

On manque de compétences en matière de TIC. Au niveau mondial, 4 % des adultes âgés de 15 ans et plus peuvent écrire un programme informatique au moyen d’un langage de programmation spécialisé. L’éducation initiale influence grandement la probabilité que les jeunes et les adultes aient atteint au moins un niveau minimum de compétences numériques. Dans 31 pays pour lesquels on dispose de données, les personnes ayant suivi un enseignement supérieur étaient près de deux fois plus susceptibles de posséder des compétences numériques de base que les personnes moins éduquées. On observe également un écart entre les générations : les adultes plus jeunes sont au moins deux fois plus susceptibles de maîtriser des compétences numériques de base que les adultes plus âgés.

Au niveau mondial, le nombre d’étudiants diplômés dans les domaines STEM est resté remarquablement stable depuis 2000. La proportion d’étudiants diplômés dans les domaines des technologies numériques a augmenté lentement, voire pas du tout, de même que les proportions dans les domaines STEM scientifiques et appliqués. Les étudiants diplômés dans les technologies numériques représentent environ 5 % du total, les étudiants diplômés en sciences et en mathématiques 5 % également, et les ingénieurs entre 10 et 15 %. On observe des proportions semblables de diplômés en sciences, en mathématiques et en technologies numériques dans toutes les catégories de revenu du pays, avec une différence d’à peine un point de pourcentage entre les pays à revenu faible et à revenu élevé dans chaque cas. Cependant, environ 12 % des étudiants sont diplômés en ingénierie dans les pays à revenu élevé, contre 7 % dans les pays à revenu faible.

CIBLE 4.5. ÉQUITÉ

Ces dernières décennies, l’une des principales avancées en matière d’égalité dans l’éducation a été l’amélioration de son accès et la finalisation des études pour les filles. À tous les niveaux d’enseignement, toutes les régions sont parvenues à la parité des genres dans l’éducation à l’exception de l’Afrique subsaharienne, où l’on compte 90 filles scolarisées pour 100 garçons. Ces chiffres agrégés cachent des niveaux plus élevés d’inégalité entre les genres dans certains pays. Par exemple, au Tchad, le nombre de filles scolarisées pour 100 garçons est passé de 45 en 2015 à 58 en 2021 ; en Guinée, il est passé de 65 en 2015 à 72 en 2020.

Concernant l’apprentissage, une analyse de l’ISU suggère que l’apprentissage des filles s’est amélioré plus rapidement au fil du temps que celui des garçons. Parmi les élèves dont les compétences en lecture sont évaluées à la fin du primaire, le taux de progression annuel moyen des filles au niveau mondial depuis 2000 s’élevait à 0,16 point de pourcentage, contre 0,12 point de pourcentage pour les garçons. En lecture, les filles obtiennent presque toujours de meilleurs résultats que les garçons. Au niveau mondial, à la fin du premier cycle du secondaire, 100 garçons maîtrisent les compétences minimales en lecture contre 115 filles. Dans 90 % des pays pour lesquels on dispose de données, les filles obtiennent de meilleurs résultats en lecture que les garçons à la fin du primaire. C’est également le cas dans tous les pays à la fin du premier cycle du secondaire.

La crise de la COVID-19 a exacerbé les inégalités dans l’éducation : les pertes d’apprentissage ont généralement été plus élevées parmi les élèves pauvres, qui ont moins bénéficié de l’apprentissage à distance. Aux Pays-Bas, les pertes d’apprentissage étaient 60 % plus élevées chez les élèves dont les parents étaient moins éduqués. Au Pakistan, les données d’une évaluation dirigée par les citoyens portant sur les jeunes de 5 à 16 ans dans les districts ruraux ont suggéré que l’écart entre les genres en matière de lecture s’était inversé entre 2019 et 2021, passant d’un écart en faveur des filles (18 % des garçons contre 21 % des filles) à un écart en faveur des garçons (16 % des garçons contre 14 % des filles).

Parmi les groupes défavorisés qui ne sont pas explicitement mentionnés dans le cadre de l’ODD 4, on compte les apprenants de première génération, c’est-à-dire les premiers d’une famille à fréquenter un niveau d’enseignement particulier. Le fait d’atteindre un niveau d’enseignement que leurs parents n’ont pas achevé constitue un défi formidable, que ce soit pour les enfants scolarisés de parents analphabètes dans des pays pauvres ou pour les étudiants universitaires dont les parents ont un niveau d’éducation inférieur dans les pays riches. Dans les pays à revenu faible et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, l’écart relatif médian en matière d’achèvement du primaire en fonction du statut de première génération s’élève à 23 points de pourcentage ; il dépasse 40 points au Cameroun et au Nigéria, soit un écart encore plus grand que celui entre les zones urbaines et rurales. L’écart médian en matière d’achèvement du premier cycle du secondaire en fonction du statut de première génération s’élève à 34 points de pourcentage ; il atteint presque 50 points à Madagascar.

CIBLE 4.6. ALPHABÉTISME DES ADULTES

On a introduit un indicateur du taux d’alphabétisme reposant sur une évaluation directe et sur la prise en compte de plusieurs niveaux de compétence dans le cadre de suivi de l’ODD 4 afin de rendre compte de l’évolution du raisonnement concernant ce que l’on entend par alphabétisme, ainsi que pour inciter les pays à investir dans des évaluations de l’alphabétisme. Toutefois, en raison du coût élevé des évaluations, des faibles capacités de mise en oeuvre et d’une demande insuffisante, peu de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure et à revenu élevé ont réalisé de telles évaluations depuis 2015. Par conséquent, le suivi de l’alphabétisme est revenu à une évaluation binaire traditionnelle opposant l’alphabétisme et l’analphabétisme.

Le taux d’alphabétisme des jeunes au niveau mondial est passé de 87 % en 2000 à 91 % en 2016, puis a atteint un plateau. En Afrique subsaharienne et en Asie centrale et du Sud, les taux d’alphabétisme se situent sous la moyenne mondiale, s’établissant respectivement à 77 % et à 90 %. Le taux d’alphabétisme des adultes a atteint 87 % en 2016 et stagne depuis. Parmi les personnes âgées de plus de 65 ans, les taux d’alphabétisme se sont améliorés plus rapidement en Asie de l’Est et du Sud-Est, passant de 60 % en 2000 à 84 % en 2020.

L’alphabétisme est lié à des résultats importants en matière de développement. Par exemple, l’écart en matière d’utilisation de méthodes modernes de contraception dans les zones urbaines de la Palestine entre les femmes alphabétisées et les femmes analphabètes s’élève à 35 points de pourcentage dans les zones urbaines et à 22 points de pourcentage dans les zones rurales. Aux Fidji, l’écart se situe aux alentours de 12 points de pourcentage dans les zones urbaines et de 6 points de pourcentage dans les zones rurales.

Le Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes a été mené en trois cycles dans les années 2010 dans 37 pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure et à revenu élevé. Il s’agit de la seule enquête transnationale à reconnaître plusieurs niveaux de compétences des adultes en plus d’évaluer les compétences en calcul. Moins de la moitié des adultes dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure ayant pris part au deuxième cycle (2015) et au troisième cycle (2017) maîtrisaient les compétences minimales en calcul, notamment en Équateur (23 %), au Pérou (25 %), au Mexique (40 %) et en Türkiye (49 %). Le seul pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure où la majorité des adultes maîtrisaient au moins les compétences minimales en calcul était le Kazakhstan (73 %).

CIBLE 4.7. DÉVELOPPEMENT DURABLE ET CITOYENNETÉ MONDIALE

Le suivi des progrès en matière d’intégration de l’éducation à la citoyenneté mondiale et de l’éducation pour le développement durable dans les politiques, les programmes d’enseignement, la formation des enseignants et l’évaluation repose sur un mécanisme d’auto-déclaration concernant la mise en oeuvre de la Recommandation de 1974 sur l’éducation pour la compréhension, la coopération et la paix internationales et l’éducation relative aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. Les rapports sont communiqués tous les cinq ans. Un processus dirigé par l’UNESCO vise à remplacer le texte par une nouvelle recommandation tenant compte des besoins contemporains. Le nouveau texte proposé comprend pour la première fois une section sur le suivi et l’examen, qui formule des orientations sur les mesures que l’on peut prendre pour suivre la mise en oeuvre de la recommandation et apprendre des bonnes pratiques. Néanmoins, ni la Recommandation ni les orientations figurant dans la section sur le suivi et l’examen ne seraient contraignantes pour aucune partie.

L’éducation aux effets des changements climatiques faisait partie des thèmes de discussion lors du Sommet des Nations Unies sur la transformation de l’éducation qui s’est tenu en septembre 2022 à New York. Une initiative soutenue par l’UNESCO vise à introduire un indicateur sur l’intégration du contenu écologique et le niveau de priorité qui lui est accordé dans les cadres d’enseignement nationaux ainsi que dans les programmes de matières de sciences et de sciences sociales spécifiques, afin d’évaluer la mesure dans laquelle la durabilité, les changements climatiques et les thèmes environnementaux sont couverts dans l’enseignement primaire et secondaire. On rassemble actuellement des documents officiels portant sur environ 100 pays ; les premiers résultats seront publiés au début de l’année 2024.

Une autre initiative, plus précisément une collaboration entre l’équipe du Rapport GEM et le projet de Suivi et évaluation de la communication et de l’éducation sur le climat, recueille des informations sur les lois et les politiques dans 70 pays pour soutenir l’apprentissage par les pairs en matière d’éducation et de communication sur les changements climatiques. Ces profils permettent de comparer les progrès réalisés par les pays au regard de l’article 6 de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et de l’article 12 de l’Accord de Paris, dans le cadre de l’Action pour l’autonomisation climatique, ainsi que de la cible 4.7 des ODD. L’analyse des 50 premiers profils montre que 39 % des pays ont inclus du contenu sur les effets des changements climatiques dans leurs lois sur l’éducation, et que 63 % des pays ont inclus les changements climatiques dans une loi, une politique ou un plan de formation des enseignants.

Asie centrale et du Sud et en Asie de l’Est et du Sud-Est sont dépourvues de toilettes non mixtes fonctionnelles, de même que 94 % au Togo et 83 % au Mali. Au niveau mondial, les toilettes non mixtes sont plus fréquentes au niveau du deuxième cycle du secondaire que dans les écoles primaires. Au Niger, par exemple, la proportion d’écoles équipées de toilettes non mixtes passe de 20 % dans le primaire à plus de 80 % dans le deuxième cycle du secondaire. Cependant, il est parfois trop tard pour certains filles : l’absence d’installations d’hygiène menstruelle, la stigmatisation et le stress peuvent conduire de nombreuses filles à manquer jusqu’à une semaine d’école par mois, augmentant leurs risques de prendre du retard et d’abandonner l’école.

L’électricité fait aussi partie des besoins élémentaires, mais environ un quart des écoles du monde entier n’y ont toujours pas accès (figure 6). La proportion d’écoles approvisionnées en électricité est inférieure à la moyenne en Asie centrale et du Sud ainsi qu’en Afrique subsaharienne, où elle est à peine passée de 30 % en 2015 à 32 % en 2020. La diffusion de l’énergie solaire peut contribuer à accélérer l’électrification des écoles. Parmi 31 pays où plus de la moitié des écoles primaires n’ont pas accès à l’électricité, 28 possèdent un potentiel supérieur à la moyenne mondiale en matière d’énergie solaire.

CIBLE 4.A. ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET CADRES D’APPRENTISSAGE

Safe, welcoming environments are essential for effective learning and should be available to all. An important issue for gender equity is the availability of separate bathrooms for males and females. Over 20% of primary schools in Central and Southern Asia and in Eastern and South-eastern Asia lack functional single-sex bathrooms, as do 94% in Togo and 83% in Mali. Globally, single-sex bathrooms are more common in upper secondary than in primary schools. In Niger, for example, the share of schools with single-sex bathrooms increases from 20% in primary to over 80% in upper secondary education. But this might be too late for some girls: A lack of menstrual hygiene facilities, stigma and stress lead many girls to miss up to one week of school a month, increasing their chances of falling behind and dropping out.

Electricity is another basic need, but it is still lacking in around one quarter of schools worldwide (Figure 6). The share of schools with electricity is lower than average in Central and Southern Asia and, especially, in sub-Saharan Africa, where it barely increased from 30% in 2015 to 32% in 2020. Dissemination of solar power can help accelerate school electrification. Among 31 countries where more than half of primary schools lack electricity, 28 have solar-power potential above the global average.

Figure 6: Les progrès sont quasi inexistants en matière d’électrification des écoles en Afrique subsaharienne

Proportion d’écoles primaires ayant accès à l’électricité, par région, 2010-2020

Source : Base de données de l’ISU.

Sans électricité, les élèves et les enseignants ne peuvent pas utiliser les TIC à l’école. Dans une proportion considérable de pays, de nombreuses écoles sont dotées soit uniquement d’une connexion Internet soit uniquement d’ordinateurs à des fins pédagogiques. Dans la plupart des cas, la proportion d’écoles équipées d’ordinateurs dépasse celle des écoles dotées d’une connexion Internet. Par exemple, au Turkménistan, presque toutes les écoles primaires disposent d’un ordinateur, mais seulement 31 % sont connectées à Internet. Dans quelques pays, c’est le contraire : au Liban et aux Maldives, plus de 90 % des écoles sont connectées à Internet, mais seulement 70 % environ disposent d’un ordinateur.

Les innovations technologiques contribuent à la construction des bâtiments scolaires et aux améliorations de la sécurité. L’utilisation de matériaux adaptés peut offrir une certaine protection contre les catastrophes naturelles. Les systèmes de purification de l’air et d’isolation sonore peuvent améliorer la santé et le bien-être globaux. Les systèmes d’information géographique permettent de réduire les temps de trajet et de mieux organiser les points de ramassage scolaire. Cependant, les conflits restent une menace pour les élèves et les enseignants sur le chemin entre le domicile et l’école. Les attaques contre l’éducation et l’utilisation d’écoles et d’universités à des fins militaires ont augmenté en 2020-2021 par rapport à la période 2018-2019, notamment au Mali et au Myanmar.

CIBLE 4.B. BOURSES D’ÉTUDES

La cible 4.b fait partie des rares cibles dont l’échéance avait été fixée à 2020. En 2020, plus de 4,4 milliards de dollars É.-U. ont été versés sous forme de bourses d’études et de coûts imputés aux étudiants, soit une augmentation de 1,3 milliard de dollars depuis 2015. Cette augmentation contraste avec la période de cinq ans précédente, pendant laquelle les bourses d’études et les coûts imputés aux étudiants étaient restés relativement stables. Plus de 75 % des bourses d’études et des coûts imputés aux étudiants ont été versés à des pays à revenu intermédiaire ; seuls 11 % sont destinés aux pays à revenu faible. Cependant, les pays à revenu faible sont ceux qui ont le plus bénéficié de l’augmentation globale des bourses d’études et des coûts imputés aux étudiants versés depuis 2015.

La cible 4.b vise en particulier à favoriser la mobilité des étudiants des « pays les moins avancés, des petits États insulaires en développement et des pays d’Afrique ». Ces pays ont enregistré une augmentation de la mobilité des étudiants, bien qu’à un rythme plus lent que dans le reste du monde. Au niveau mondial, le nombre d’étudiants internationaux sortants a triplé entre 2000 et 2020, tandis qu’il a été multiplié par environ 2,2 en Afrique subsaharienne et en Afrique du Nord et par environ 1,5 dans les petits États insulaires en développement. Les destinations les plus courantes des étudiants de ces régions, et de loin, sont l’Amérique du Nord et l’Europe de l’Ouest, qui représentent environ 60 % des étudiants.

CIBLE 4.C. LES ENSEIGNANTS

Depuis 2015, les progrès réalisés en matière d’augmentation de la proportion d’enseignants qualifiés sont inégaux d’une région et d’un niveau d’enseignement à l’autre. L’Afrique subsaharienne a enregistré la plus forte amélioration, mais la région reste à la traîne à tous les niveaux de l’enseignement. Au niveau de l’enseignement pré-primaire, qui affichait le point de départ le plus bas, la proportion d’enseignants qualifiés est passée de 53 % en 2015 à 60 % en 2020. Dans le deuxième cycle du secondaire, elle est passée de 59 % à 65 %. Néanmoins, la région est encore loin d’atteindre les points de référence fixés pour 2030, d’après les propres cibles des pays visant à atteindre 84 % dans l’enseignement pré-primaire, 92 % dans le primaire et le premier cycle du secondaire, et 89 % dans le deuxième cycle du secondaire.

Les enseignants sont souvent qualifiés mais non formés, ou formés mais non qualifiés. Par exemple, au Liban, 77 % des enseignants du primaire possèdent les qualifications universitaires minimales requises, mais seuls 23 % ont reçu la formation pédagogique minimale. Toutefois, il n’est pas possible d’interpréter et de comparer ces statistiques si l’on ne connaît pas les qualifications universitaires et la formation minimales requises dans chaque pays. En Uruguay, les enseignants doivent être titulaires d’une licence pour enseigner au primaire, tandis qu’en Inde, un certificat d’achèvement du deuxième cycle du secondaire suffit. Il serait encore plus difficile de comparer les critères de formation, car il n’existe aucune classification internationale commune pour les programmes de formation. Afin de combler ce déficit de connaissances, l’ISU élabore une classification internationale type des programmes de formation des enseignants (CITE-T), un cadre visant à rassembler des statistiques comparables au niveau transnational sur les programmes de formation des enseignants.

Les efforts visant à augmenter le nombre d’enseignants qualifiés doivent tenir compte de la question importante du taux d’attrition des enseignants, qui varie grandement d’un pays et d’un niveau d’enseignement à un autre. Par exemple, le taux d’attrition des enseignants du premier cycle du secondaire s’élève à environ 15 % au Rwanda et en Sierra Leone, mais celui des enseignants du primaire s’élève à 3 % au Rwanda et à 21 % en Sierra Leone.

FINANCEMENT

Les dépenses publiques d’éducation représentent 4,2 % du PIB (allant de 3,3 % en Asie de l’Est et du Sud-Est à 5,4 % en Océanie) et 14,2 % des dépenses publiques totales (allant de 9,6 % en Afrique du Nord et en Asie de l’Ouest à 16,5 % en Afrique subsaharienne). Les pays à revenu élevé consacrent 1,3 point de pourcentage du PIB de plus à l’éducation que les pays à revenu faible, tandis que les pays à revenu faible consacrent 4,4 points de pourcentage de plus à l’éducation que les pays à revenu élevé en termes de dépenses publiques totales.

L’équipe du Rapport GEM a estimé que, pour atteindre les cibles nationales liées à l’ODD 4 pour l’enseignement pré-primaire, primaire et secondaire dans les pays à revenu faible et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, il manquera 97 milliards de dollars É.-U. par an entre 2023 et 2030. Ce déficit représente 2,2 % du PIB et 24 % du coût total de l’éducation. La proportion des dépenses d’éducation consacrées à l’enseignement pré-primaire et primaire devrait passer d’environ 40 % des dépenses totales en 2023 à 50 % en 2030. Ces estimations n’incluent pas l’enseignement supérieur, qui ferait encore augmenter ces chiffres.

Une autre analyse réalisée aux fins du présent rapport a tenté de calculer le coût de la transformation numérique, incluant l’apprentissage numérique, les appareils, l’électricité et la connexion Internet. Pour que les pays à revenu faible atteignent un niveau limité d’apprentissage numérique et d’accès à l’électricité d’origine solaire dans toutes les écoles et pour que les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure garantissent une connexion Internet dans toutes les écoles et une meilleure disponibilité des appareils d’ici 2030, ces pays devraient consacrer 21 milliards de dollars É.-U. par an aux dépenses d’investissement entre 2024 et 2030. Par ailleurs, les dépenses d’exploitation correspondantes devraient augmenter de 12 milliards de dollars É.-U. par an. Ces coûts combinés feraient augmenter de 50 % le déficit de financement annuel auquel ces pays sont déjà confrontés pour atteindre leurs points de référence nationaux pour l’ODD 4.

Alors que les membres du Comité d’aide publique au développement de l’OCDE se sont engagés à consacrer au moins 0,7 % du revenu national brut (RNB) à l’aide publique au développement (APD), le niveau réel n’en dépasse pas la moitié. En 2022, il est passé de 0,33 % à 0,36 % du RNB en réponse aux récents événements mondiaux. L’aide à l’éducation totale a diminué, passant de 19,3 milliards de dollars É.-U. en 2020 à 17,8 milliards en 2021. L’aide à l’Afrique subsaharienne a chuté de 20 %, passant de 5,6 milliards de dollars É.-U. à 4,5 milliards.

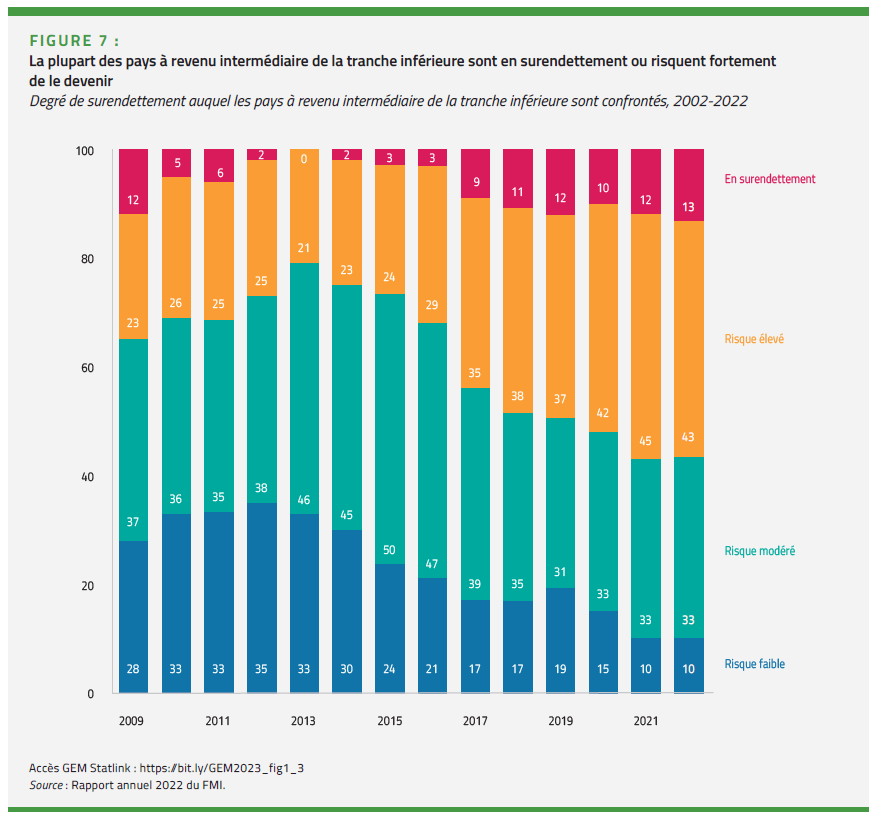

La crise de la dette s’est intensifiée dans les pays à revenu faible ces dernières années. Le Fonds monétaire international a estimé que le nombre de pays se trouvant soit en surendettement soit à risque élevé de surendettement était passé de 21 % en 2013 à 58 % en 2022 (figure 7). Cette crise de la dette pose des défis semblables à ceux des années 1980. L’allègement de la dette ne joue plus un rôle important dans l’APD, sa proportion ayant décliné depuis 2005. Certains pays ont eu recours à la conversion bilatérale de créances en programmes de développement comme stratégie de substitution pour alléger le fardeau de la dette.

Crédits d'images : Chapitre 12: UNICEF/Pouget Chapitre 13: UNICEF/Stephen/Infinity Images Chapitre 14: UNICEF/YPN Chapitre 15: UNICEF/Pirozzi Chapitre 16: UNICEF/Verweij Chapitre 17: UNICEF/Pirozzi Chapitre 18: UNICEF/Singh Chapitre 19: UNICEF Chapitre 20: UNICEF/Herwig Chapitre 21: UNICEF/Herwig Chapitre 22: UNICEF/Sokhin