Ismael Martínez Sánchez/ProFuturo

Aller à :

L’adoption des technologies numériques a entraîné de nombreux changements dans l’éducation et l’apprentissage. L’ensemble de compétences de base que les jeunes doivent apprendre à l’école, du moins dans les pays plus riches, s’est élargi pour inclure un large éventail de nouvelles compétences nécessaires pour naviguer dans le monde numérique. Dans de nombreuses classes, on a remplacé le papier par des écrans et les stylos par des claviers. La COVID-19 peut être considérée comme une expérience naturelle dans laquelle l’apprentissage est passé au format numérique du jour au lendemain, et ce dans l’intégralité des systèmes éducatifs. L’enseignement supérieur est le sous-secteur présentant le taux d’adoption des technologies numériques le plus élevé, les plateformes de gestion en ligne venant remplacer les campus. L’utilisation des analyses de données a pris de l’ampleur dans la gestion de l’éducation. La technologie a rendu accessible un large éventail d’opportunités d’apprentissage informelles.

Toutefois, la mesure dans laquelle la technologie a transformé l’éducation doit faire l’objet d’un débat. Les changements issus de l’utilisation des technologies numériques sont progressifs, inégaux et plus importants dans certains contextes que dans d’autres. L’application des technologies numériques varie en fonction du niveau socio-économique de la communauté, de la volonté et de la préparation des enseignants, du niveau d’éducation, et du revenu national. Sauf dans les pays les plus avancés sur le plan technologique, les ordinateurs et autres appareils ne sont pas utilisés dans les salles de classe à grande échelle. L’utilisation de la technologie n’est pas universelle et n’est pas près de le devenir. En outre, les données probantes relatives à son impact sont contrastées : certains types de technologies semblent efficaces pour améliorer certains types d’apprentissage. Il semble que l’on sous-estime grandement les coûts à court et à long termes de l’utilisation des technologies numériques. Les populations les plus défavorisées n’ont généralement pas l’occasion de profiter de ces technologies.

Le fait d’accorder une attention excessive à la technologie dans l’éducation se traduit généralement par un coût élevé. Le fait de consacrer des ressources à la technologie plutôt qu’aux salles de classe, aux enseignants et aux manuels pour tous les enfants dans les pays à revenu faible et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure qui manquent d’accès à ces ressources est susceptible d’éloigner le monde de l’atteinte de l’objectif mondial relatif à l’éducation, l’ODD 4. Certains des pays les plus riches du monde ont assuré l’enseignement secondaire universel et les compétences minimales d’apprentissage avant l’avènement des technologies numériques. Les enfants n’ont pas besoin d’elles pour apprendre.

Cependant, leur éducation est peu susceptible d’être aussi pertinente si l’on y omet les technologies numériques. Selon la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’éducation doit viser le « plein épanouissement de la personnalité humaine » ainsi que le « renforcement du respect […] des libertés fondamentales », et favoriser « la compréhension, la tolérance et l’amitié ». Cette notion doit évoluer avec le temps. Une définition élargie du droit à l’éducation pourrait inclure un soutien efficace fourni par la technologie pour permettre à tous les apprenants de réaliser leur potentiel, indépendamment du contexte ou des circonstances.

La définition d’objectifs et de principes clairs est nécessaire pour s’assurer que l’utilisation de la technologie soit bénéfique et ne nuise pas. Parmi les aspects négatifs et néfastes de l’utilisation des technologies numériques dans l’éducation et la société, on compte le risque de distraction et l’absence de contact humain. Les technologies non réglementées représentent même des menaces pour la démocratie et les droits humains, par exemple en portant atteinte à la vie privée et en attisant la haine. Les systèmes d’éducation doivent être mieux préparés en vue de dispenser un enseignement au sujet de et par les technologies numériques. Il s’agit d’un outil qui doit servir l’intérêt supérieur de tous les apprenants, enseignants et administrateurs. Il faut partager plus largement des données impartiales montrant que la technologie est utilisée à certains endroits pour améliorer l’éducation, ainsi que de bons exemples d’une telle utilisation, afin que l’on puisse garantir des modalités d’utilisation optimales dans chaque contexte.

LA TECHNOLOGIE PEUT-ELLE CONTRIBUER À RÉSOUDRE LES DÉFIS LES PLUS IMPORTANTS DE L’ÉDUCATION ?

- Équité et inclusion : l’exercice du droit à choisir l’éducation que l’on souhaite recevoir et à réaliser son plein potentiel grâce à l’éducation est-il compatible avec l’objectif d’égalité ? Si ce n’est pas le cas, comment l’éducation peut-elle instaurer un équilibre ? „

- Qualité : les modalités d’enseignement ainsi que le contenu dans le domaine de l’éducation aident-ils les sociétés à atteindre les objectifs de développement durable ? Si ce n’est pas le cas, comment l’éducation peut-elle aider les apprenants à devenir des agents du changement, en plus d’acquérir des connaissances ? „

- Efficacité : les modalités institutionnelles actuelles d’enseignement aux apprenants en classe favorisentelles l’équité et la qualité ? Si ce n’est pas le cas, comment l’éducation peut-elle créer un équilibre entre l’enseignement individualisé et les besoins de socialisation ?

Quelle est la meilleure manière d’inclure les technologies numériques au sein d’une stratégie visant à relever ces défis, et à quelles conditions ? Les technologies numériques formatent et transmettent les informations à une échelle sans précédent, à grande vitesse et à faible coût. Le stockage des informations a permis une augmentation drastique du volume de connaissances accessibles. Le traitement des informations permet aux apprenants de recevoir des retours immédiats et, par l’interaction avec des machines, d’adapter leur rythme et leur trajectoire d’apprentissage : les apprenants peuvent organiser la progression des leçons en fonction de leurs acquis et de leurs aptitudes. Le partage d’informations réduit le coût des interactions et des communications. Cependant, bien que ces technologies présentent un énorme potentiel, de nombreux outils n’ont pas été conçus pour un usage dans le domaine de l’éducation. On ne s’intéresse pas assez à la façon dont elles sont appliquées dans l’éducation, et encore moins à la manière dont elles devraient être utilisées dans différents contextes éducatifs.

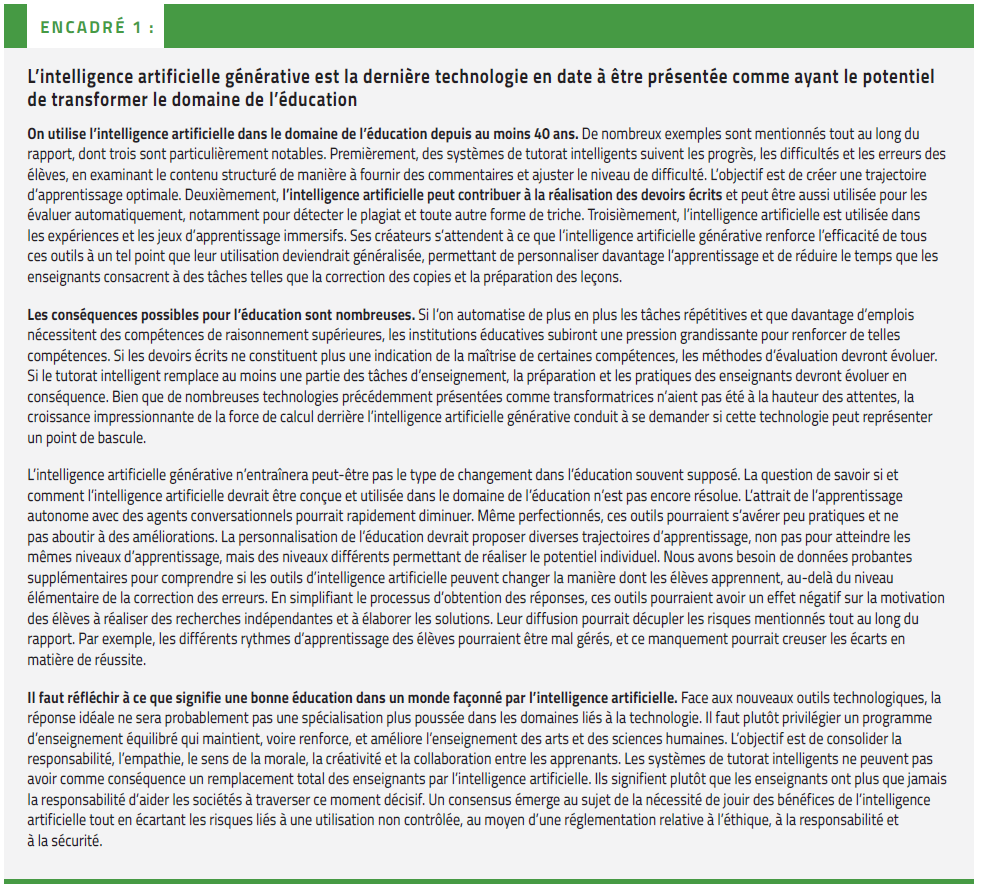

S’agissant de l’équité et de l’inclusion, les TIC (et en particulier les technologies numériques) permettent de réduire le coût de l’accès à l’éducation pour certains groupes défavorisés : ceux qui vivent dans des zones isolées, les populations déplacées, ceux qui ont des difficultés d’apprentissage, ceux qui manquent de temps ou ceux qui ont manqué de précédentes opportunités d’éducation. Néanmoins, bien que l’accès aux technologies numériques se soit rapidement élargi, il est profondément inégal. Les groupes défavorisés possèdent moins d’appareils, sont moins connectés à Internet (figure 1) et disposent de moins de ressources à domicile. Le coût d’un grande nombre de technologies baisse rapidement, mais il demeure trop élevé pour certains. Les ménages plus aisés peuvent acheter des technologies plus tôt, ce que leur confère un plus grand nombre d’avantages et creuse les disparités.

Figure 1: La connectivité Internet est très inégale

Pourcentage de jeunes âgés de 3 à 17 ans disposant d’une connexion Internet à domicile, par quintile de richesse, échantillon de pays, 2017-2019.

Source : Base de données de l’UNICEF

Les inégalités d’accès à la technologie aggravent les inégalités existantes en matière d’accès à l’éducation, une faiblesse mise en lumière lors des fermetures d’écoles liées à la COVID-19.

La qualité de l’éducation est un concept pluridimensionnel. Elle englobe des ressources adéquates (par exemple, la disponibilité d’infrastructures technologiques), des enseignants préparés (par exemple, des normes pour les enseignants en matière d’utilisation de la technologie en classe), un contenu pertinent (par exemple, l’intégration des compétences numériques dans le programme d’enseignement) et des résultats d’apprentissage individuels (par exemple, des niveaux minimaux de compétence en lecture et en mathématiques). Cependant, la qualité de l’éducation doit également inclure les résultats sociaux. Les élèves ne doivent pas être de simples réceptacles recevant des connaissances. Ils doivent être capables d’en faire usage pour contribuer à la réalisation d’un développement durable sur les plans social, économique et environnemental.

Les avis divergent sur la mesure dans laquelle les technologies numériques peuvent améliorer la qualité de l’éducation. Certains prétendent que, en principe, les technologies numériques créent des environnements d’apprentissage stimulants, dynamisent les expériences des élèves, simulent des situations, facilitent la collaboration et multiplient les liens. D’autres affirment que les technologies numériques tendent à favoriser une approche individualisée de l’éducation, réduisant les possibilités qu’ont les apprenants de créer du lien social et d’apprendre en s’observant en situation réelle. En outre, bien que les nouvelles technologies permettent de surmonter certaines contraintes, elles apportent leur propre lot de problèmes. L’augmentation du temps d’écran a été associée à un effet néfaste sur la santé physique et mentale. L’insuffisance des réglementations a entraîné l’utilisation non autorisée de données personnelles à des fins commerciales. Les technologies numériques contribuent également à diffuser de fausses informations et des discours de haine, y compris par l’intermédiaire de l’éducation.

Les améliorations de l’efficacité sont peut-être le moyen le plus prometteur de tirer parti des technologies numériques pour faire une différence dans l’éducation. On affirme que les technologies peuvent réduire le temps que les élèves et les enseignants consacrent à des tâches subalternes, un temps qu’ils peuvent alors dédier à d’autres activités plus bénéfiques sur le plan éducatif. Cependant, les avis divergent sur ce qui est considéré comme bénéfique. La manière dont on utilise les technologies éducatives est plus complexe qu’une simple substitution de ressources. Il peut s’agir de technologies de relation d’« un à plusieurs », d’« un à un » ou de « pair à pair ». Les étudiants peuvent apprendre seuls ou en groupe, en ligne ou hors ligne, de manière autonome ou en réseau. Elles fournissent du contenu, forment des communautés d’apprenants et mettent les enseignants et les élèves en relation. Elles donnent accès à l’information. Elles peuvent être utilisées dans le cadre de l’apprentissage formel ou informel et pour évaluer les acquis. Leurs fonctionnalités sont diverses : productivité, créativité, communication, collaboration, conception et gestion des données. Elles peuvent être produites par des professionnels ou proposer des contenus générés par les utilisateurs. Elles peuvent être spécifiques aux écoles et propres à un lieu donné ou transcender le temps et le lieu. Comme dans tout système complexe, chaque outil technologique requiert une infrastructure, une présentation, un contenu et une pédagogie distincts, et peut promouvoir différents types d’apprentissages.

Les technologies évoluent trop rapidement pour permettre une évaluation qui viendrait éclairer les décisions en matière de législation, de politique et de réglementation. La recherche sur les technologies éducatives est aussi complexe que les technologies elles-mêmes. Les études évaluent les expériences d’apprenants d’âges divers à l’aide de différentes méthodologies appliquées dans des contextes aussi variés que l’auto-apprentissage, les salles de classe ou les écoles de tailles et de caractéristiques différentes, ainsi que les environnements non scolaires, et ce à un niveau systémique. Les conclusions tirées de certains contextes ne sont pas applicables dans d’autres. On peut tirer des conclusions d’études à long terme, à mesure que certaines technologies arrivent à maturité, mais il y a un flux ininterrompu de nouveaux produits. Par ailleurs, il n’est pas facile de mesurer tous les impacts des technologies, au vu de leur omniprésence, de leur complexité, de leur utilité et de leur caractère hétérogène. En résumé, bien que de nombreuses recherches générales sur les technologies éducatives soient menées, la quantité de recherches portant sur des applications et des contextes spécifiques est insuffisante. Il est donc difficile de prouver qu’une technologie particulière contribue à l’amélioration d’un type d’apprentissage particulier.

Néanmoins, pourquoi la technologie est-elle souvent perçue comme capable de relever les principaux défis de l’éducation ? Pour comprendre le discours sur les technologies éducatives, il faut s’intéresser au langage utilisé pour les promouvoir, et aux intérêts qu’il sert. Qui détermine les problèmes que la technologie devrait résoudre ? Quelles sont les conséquences d’une telle définition pour l’éducation ? Qui promeut les technologies éducatives comme étant une condition préalable à la transformation de l’éducation ? Quel est le niveau de crédibilité de ces affirmations ? Quels critères et quelles normes doit-on fixer pour évaluer la potentielle contribution, actuelle et future, des technologies à l’éducation afin de distinguer la théorie et la pratique ? L’évaluation peut-elle dépasser les analyses à court terme de l’impact sur l’apprentissage et évaluer les possibles conséquences à long terme de l’utilisation généralisée des technologies numériques dans l’éducation ?

ÉQUITÉ ET INCLUSION : L’ACCÈS DES GROUPES DÉFAVORISÉS

Un large éventail de technologies fournissent une éducation aux apprenants difficiles à atteindre. Historiquement, les technologies ont ouvert l’éducation aux apprenants qui rencontrent des obstacles importants pour accéder aux écoles ou à des enseignants bien formés. On utilise l’instruction radiophonique interactive dans près de 40 pays. Au Nigéria, on utilise l’instruction radiophonique associée à des supports papier et audiovisuels depuis les années 1990, ce qui a permis d’atteindre près de 80 % des populations nomades et d’améliorer leurs compétences d’alphabétisation, de calcul et de la vie courante. La télévision contribue à l’éducation des groupes marginalisés, notamment en Amérique latine et aux Caraïbes. Le programme « Telesecundaria » au Mexique, qui associe des leçons télévisées à un soutien en classe et à une formation approfondie des enseignants, a permis un augmentation du taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire de 21 %. Les appareils didactiques mobiles, qui sont souvent le seul type d’appareil accessible aux apprenants défavorisés, ont été utilisés dans les zones difficiles à atteindre et dans les situations d’urgence pour partager le matériel pédagogique, compléter des canaux en personne ou à distance, et favoriser les interactions entre les élèves, les enseignants et les parents, notamment pendant la COVID-19. Les adultes sont la principale cible de l’apprentissage en ligne. En effet, le nombre d’adultes en activité professionnelle ou défavorisés suivant des formations a augmenté avec les université ouvertes.

Les technologies inclusives favorisent l’accessibilité et la personnalisation au profit des apprenants en situation de handicap. Les technologies d’assistance suppriment les obstacles à l’apprentissage et à la communication. De nombreuses études ont fait état d’un impact positif considérable sur la participation scolaire, la vie sociale et le bien-être des apprenants handicapés. Cependant, ces appareils demeurent inaccessibles et inabordables dans de nombreux pays et, bien souvent, les enseignants ne reçoivent aucune formation spécialisée pour pouvoir les utiliser de manière efficace dans les contextes d’apprentissage. Alors que les personnes handicapées avaient l’habitude de s’appuyer exclusivement sur des appareils spécialisés pour accéder à l’éducation, les plateformes technologiques et les appareils intègrent de plus en plus des fonctionnalités d’accessibilité, ce qui favorise l’apprentissage inclusif et personnalisé au profit de tous les élèves.

Les technologies favorisent la continuité de l’apprentissage dans les situations d’urgence. Selon une cartographie de 101 projets d’éducation à distance dans des contextes de crise réalisée en 2020, 70 % d’entre eux avaient utilisé la radio, la télévision et les téléphones portables basiques. Pendant la crise de Boko Haram au Nigéria, le programme « Technology Enhanced Learning for All » s’est appuyé sur les téléphones portables et les radios pour assurer la continuité de l’apprentissage au profit de 22 000 enfants défavorisés, entraînant une amélioration documentée des compétences en alphabétisme et en calcul. Toutefois, il existe des lacunes considérables dans l’évaluation rigoureuse menée par les technologies éducatives dans les situations d’urgence, malgré un léger impact enregistré. Par ailleurs, la plupart des projets sont dirigés par des acteurs non étatiques dans le cadre de réponses aux crises à court terme, ce qui soulève des préoccupations concernant la durabilité ; seuls 12 % des 101 projets étaient mis en oeuvre par les ministères de l’éducation concernés.

Les technologies ont soutenu l’apprentissage pendant la COVID-19, mais des millions de personnes ont été laissées de côté. Pendant les fermetures des écoles, 95 % des ministères de l’éducation ont mis en place des formes d’apprentissage à distance, ce qui aurait pu permettre d’atteindre un milliard d’élèves au niveau mondial. Nombre des ressources utilisées pendant la pandémie avaient, à l’origine, été élaborées en réponse à des situations d’urgence précédentes ou à destination de l’éducation en milieu rural. Certains pays s’appuyaient sur des décennies d’expérience en matière d’apprentissage à distance. La Sierra Leone a ravivé le programme « Radio Teaching », mis en place pendant la crise d’Ebola, une semaine après la fermeture des écoles. Le Mexique a étendu son programme « Telesecundaria » à tous les niveaux d’enseignement. Cependant, au moins un demi-milliard d’élèves dans le monde, soit 31 %, principalement les plus pauvres (72 %) et ceux vivant en zone rurale (70 %), n’ont pas pu bénéficier de l’apprentissage à distance. Alors que 91 % des pays ont utilisé des plateformes d’apprentissage en ligne pour assurer un enseignement à distance pendant les fermetures d’écoles, ces plateformes n’ont atteint qu’un quart des élèves au niveau mondial. Pour le reste, on note des interventions à l’aide de technologies modestes telles que la radio et la télévision, en association avec des supports papier et les téléphones portables pour favoriser les interactions.

Certains pays étoffent les plateformes existantes pour atteindre les groupes marginalisés. Moins de la moitié de tous les pays ont élaboré des stratégies à long terme pour renforcer leur résilience et la pérennité des interventions dans le cadre de leurs plans de riposte à la COVID-19. Nombre d’entre eux ont abandonné les plateformes d’apprentissage à distance élaborées pendant la COVID-19, tandis que d’autres les adaptent pour atteindre les apprenants marginalisés. La plateforme numérique mise en place en Ukraine pendant la pandémie a été élargie lorsque la guerre a éclaté en 2022, permettant à 85 % des écoles d’achever l’année scolaire.

ÉQUITÉ ET INCLUSION : ACCÈS AU CONTENU

La technologie facilite la création et l’adaptation de contenus. Les ressources éducatives en libre accès favorisent la réutilisation et l’adaptation des supports pour réduire le temps d’élaboration, éviter les doubles emplois et rendre les supports plus adaptés au contexte ou plus pertinents pour les apprenants. De plus, ces ressources réduisent de manière considérable le coût de l’accès au contenu. Dans l’État du Dakota du Nord, aux États-Unis, un investissement initial de 110 000 dollars des États-Unis finançant le passage aux ressources éducatives en libre accès a permis d’économiser plus d’un million de dollars É.-U. de coûts pour les étudiants. Les réseaux sociaux facilitent l’accès à du contenu produit par les utilisateurs. YouTube, un acteur majeur de l’apprentissage aussi bien formel qu’informel, est utilisé par environ 80 % des 113 meilleures universités du monde. En outre, les outils numériques collaboratifs peuvent améliorer la diversité et la qualité de la création de contenu. En Afrique du Sud, l’initiative « Siyavule » a soutenu la collaboration des tuteurs pour créer des manuels d’enseignement primaire et secondaire.

La numérisation du contenu éducatif simplifie l’accès et la diffusion. De nombreux pays, dont le Bhoutan et le Rwanda, ont créé des versions numériques statiques des manuels traditionnels pour améliorer l’accessibilité. D’autres, notamment l’Inde et la Suède, ont produit des manuels numériques qui encouragent l’interactivité et l’apprentissage multimodal. Les enseignants et les apprenants peuvent trouver des supports pertinents dans les bibliothèques numériques et les archives de contenu éducatif telles que la bibliothèque numérique scolaire nationale de l’Éthiopie, la bibliothèque numérique nationale de l’Inde, et le portail des enseignants au Bangladesh. Les plateformes de gestion de l’apprentissage, qui sont devenues un élément essentiel de l’environnement d’apprentissage contemporain, aident à organiser le contenu en intégrant des ressources numériques dans la structure des cours.

Les ressources en libre accès aident à surmonter les obstacles. Les universités ouvertes et les cours en ligne ouverts à tous (MOOC) peuvent éliminer les obstacles à l’accès liés au temps, au lieu et au coût. En Indonésie, où le faible taux de participation à l’enseignement supérieur est largement imputé aux difficultés géographiques, les MOOC jouent un rôle important dans l’élargissement de l’accès à l’enseignement post-secondaire. Pendant la pandémie de COVID-19, le taux d’inscription aux MOOC a explosé, les trois plus grands prestataires ayant gagné autant d’utilisateurs en avril 2020 que pendant toute l’année 2019. La technologie peut également lever les barrières linguistiques. Les outils de traduction aident les enseignants et les apprenants de divers pays à entrer en relation et rendent les formations plus accessibles aux étudiants ayant une langue maternelle différente.

Il est difficile de garantir et d’évaluer la qualité du contenu numérique. La grande quantité de contenus et leur production décentralisée posent des défis logistiques pour l’évaluation. Plusieurs stratégies ont été déployées en réponse. La Chine a défini des critères de qualité spécifiques que les MOOC doivent satisfaire pour être reconnus au niveau national. L’Union européenne a mis en place son label de qualité « OpenupED ». L’Inde a renforcé le lien entre l’éducation non formelle et l’éducation formelle. L’utilisation de micro-certifications est de plus en plus courante pour s’assurer que les institutions et les apprenants répondent à des normes basiques. Certaines plateformes visent à améliorer la qualité en recentralisant la production du contenu. Par exemple, YouTube fournit des financements et des ressources à un petit nombre de prestataires de confiance et noue des partenariats avec des institutions éducatives bien établies.

Les technologies peuvent renforcer les inégalités existantes, aussi bien en matière d’accès qu’en matière de production du contenu. Les groupes privilégiés continuent de produire la majeure partie des contenus. Selon un examen des archives de l’enseignement supérieur incluant des collections de ressources en libre accès, près de 90 % de leur contenu a été créé en Europe ou en Amérique du Nord. De plus, 92 % du contenu figurant dans la bibliothèque mondiale OER Commons est en anglais. Cela a une influence sur les personnes qui ont accès au contenu numérique. Par exemple, les MOOC profitent principalement aux apprenants éduqués et issus de pays riches, des études ayant montré qu’environ 80 % des participants sur les principales plateformes étaient déjà diplômés de l’enseignement supérieur. Cette disparité est due aux différences en matière de compétences numériques, d’accès à Internet, de langue et de présentation des cours. Les MOOC régionaux sont adaptés aux langues et aux besoins locaux mais peuvent également aggraver les inégalités.

ENSEIGNEMENT ET APPRENTISSAGE

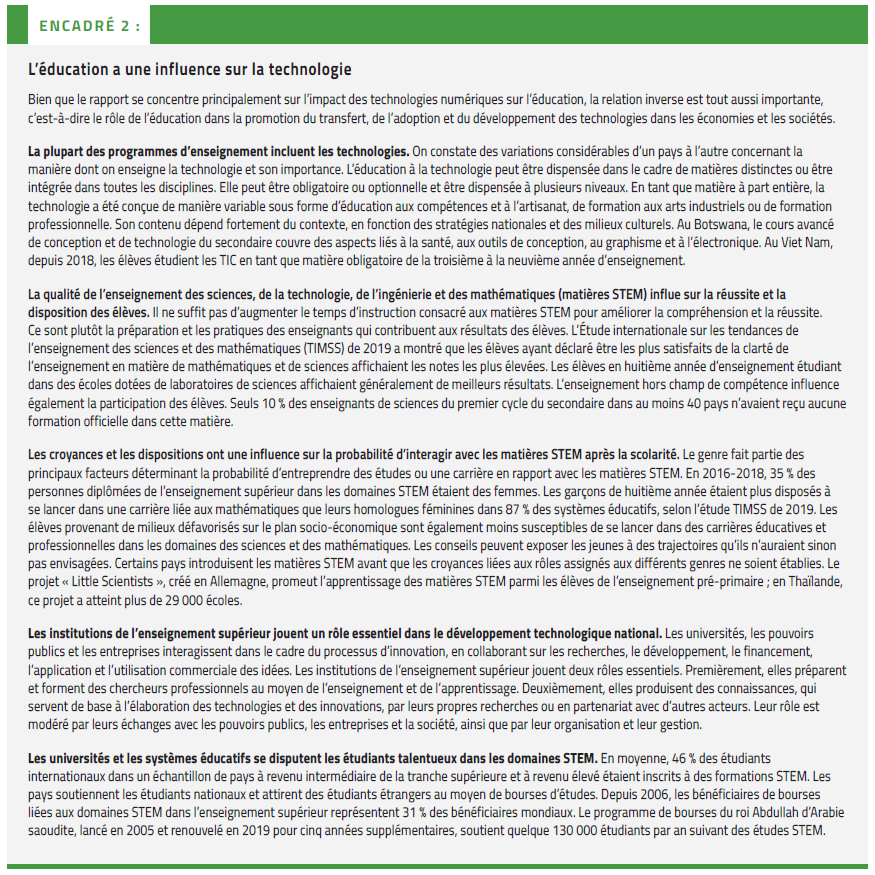

La prévalence de l’utilisation des TIC en classe n’est pas élevée, même dans les pays les plus riches du monde. Selon l’enquête PISA de 2018, seuls environ 10 % des élèves de 15 ans dans plus de 50 systèmes éducatifs participants utilisaient des appareils numériques pendant plus d’une heure par semaine dans le cadre des cours de mathématiques et de sciences, en moyenne (figure 2). L’Étude internationale sur la maîtrise des outils informatiques et la culture de l’information (ICILS) de 2018 a montré que, dans les 12 systèmes éducatifs participants, à pleine plus d’un tiers des élèves avaient accès à des logiciels de simulation et de modélisation, les niveaux nationaux allant de 8 % en Italie à 91 % en Finlande.

Figure 2: Même dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure et à revenu élevé, l’utilisation de la technologie dans les cours de mathématiques et de sciences est limitée.

Pourcentage d’élèves de 15 ans qui utilisaient des appareils numériques pendant au moins une heure par semaine dans le cadre des cours de mathématiques ou de sciences, échantillon de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure et à revenu élevé, 2018

Source : Base de données de l’enquête PISA 2018.

L’enregistrement des leçons peut remédier aux lacunes en matière de qualité de l’enseignement et améliorer la répartition du temps des enseignants. En Chine, des enregistrements de leçons réalisés par des enseignants urbains de grande qualité ont été fournis à 100 millions d’élèves en zones rurales. Une évaluation de l’impact a mis en évidence des améliorations dans les compétences en chinois de l’ordre de 32 %, et une réduction à long terme des écarts de revenus entre les zones rurales et urbaines de 38 %. Cependant, il ne suffit pas de fournir du matériel sans l’adapter au contexte ni le faire évoluer. Au Pérou, le programme « One Laptop Per Child » a distribué plus d’un million d’ordinateurs portables remplis de contenu, ce qui n’a eu aucun impact positif sur l’apprentissage, en partie parce que l’accent a été mis sur la fourniture d’appareils et non sur la qualité de l’intégration pédagogique.

Le renforcement de l’instruction assistée par la technologie au moyen de la personnalisation peut améliorer certains types d’apprentissage. Les logiciels adaptatifs personnalisés produisent des analyses pouvant aider les enseignants à suivre les progrès des élèves, à repérer les erreurs récurrentes, à fournir des retours différenciés, et à réduire la charge de travail liée aux tâches quotidiennes. Des évaluations relatives à l’utilisation d’un logiciel adaptatif personnalisé en Inde ont fait état de progrès d’apprentissage dans les contextes périscolaires et chez les élèves affichant de mauvais résultats. Toutefois, les interventions logicielles déployées à grande échelle ne présentent pas toutes des effets positifs solides et prouvés par rapport à l’enseignement dirigé par les enseignants. Selon une méta-analyse des études sur un système d’apprentissage et d’évaluation d’intelligence artificielle utilisé par plus de 25 millions d’élèves aux États-Unis, ce système n’était pas plus efficace que l’enseignement traditionnel en classe en matière d’amélioration des résultats.

Les interactions et les représentations visuelles variées peuvent augmenter la participation des élèves. Selon une méta-analyse de 43 études publiées entre 2008 et 2019, les jeux numériques améliorent les résultats cognitifs et comportementaux en mathématiques. Les tableaux blancs interactifs peuvent faciliter l’enseignement et l’apprentissage s’ils sont bien intégrés dans la pédagogie. Cependant, malgré une adoption à grande échelle au Royaume-Uni, ces tableaux ont principalement été utilisés pour remplacer les tableaux noirs. La réalité augmentée, mixte ou virtuelle, utilisée en tant qu’outil d’apprentissage expérimental pour l’entraînement répété dans des conditions ressemblant à la réalité dans les matières techniques, professionnelles et scientifiques, n’est pas toujours aussi efficace que la formation en conditions réelles, mais peut être supérieure à d’autres méthodes numériques comme les démonstrations vidéo.

La technologie offre aux enseignants des moyens pratiques et peu coûteux de communiquer avec les parents. L’initiative d’éducation à distance de l’Institut colombien du bien-être familial, qui ciblait 1,7 million d’enfants défavorisés, s’est appuyée sur les plateformes de réseaux sociaux pour partager des conseils relatifs aux activités pédagogiques à domicile auprès des personnes s’occupant d’enfants. Toutefois, l’adoption et l’efficacité des interventions comportementales ciblant les personnes s’occupant d’enfants se heurtent à des limites telles que les niveaux d’éducation des parents ainsi que le manque de temps et de ressources matérielles.

L’utilisation de la technologie par les élèves en classe et à la maison peut être distrayante et perturber l’apprentissage. Une méta-analyse des recherches portant sur l’utilisation des téléphones portables par les élèves et son impact sur les résultats éducatifs, incluant les élèves de l’enseignement pré-primaire à l’enseignement supérieur dans 14 pays, a mis en évidence un léger effet négatif, et un effet négatif plus important au niveau universitaire. Les études s’appuyant sur les données de l’enquête PISA pointent vers une association négative entre l’utilisation des TIC et les résultats des élèves au-delà d’une utilisation modérée. Les enseignants perçoivent l’utilisation des tablettes et des téléphones comme une entrave à la gestion de classe. Plus d’un enseignant sur trois dans sept pays participant à l’étude ICILS de 2018 convenait que l’utilisation des TIC en classe distrayait les élèves. L’apprentissage en ligne dépend de la capacité de l’élève à s’auto-réguler et peut exposer les apprenants plus jeunes et affichant de faibles résultats à un risque accru de désengagement.

COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

La définition des compétences numériques évolue avec les technologies numériques. Selon une analyse réalisée dans le cadre de ce rapport, 54 % des pays ont défini des normes de compétences numériques pour les apprenants. Le Cadre de référence des compétences numériques des citoyens (DigComp), élaboré pour le compte de la Commission européenne, comprend cinq domaines de compétence : information et données, communication et collaboration, création de contenus numériques, sécurité et résolution de problèmes. Certains pays ont adopté des cadres de compétences numériques élaborés par des acteurs non étatiques, principalement commerciaux. Le permis de conduire informatique international (en anglais « International Computer Driving Licence », ICDL) a été promu en tant que « norme de compétences numériques », mais il est principalement associé aux applications Microsoft. Le Kenya et la Thaïlande ont approuvé l’ICDL en tant que norme de compétences numériques à utiliser dans les écoles.

Les compétences numériques sont inégalement réparties. Dans les 27 pays de l’Union européenne, 54 % des adultes possédaient au moins des compétences numériques de base en 2021. Au Brésil, 31 % des adultes possédaient au moins des compétences de base, mais le niveau était deux fois plus élevé dans les zones urbaines que dans les zones rurales, trois fois plus élevé parmi ceux intégrés au marché du travail que parmi ceux qui en étaient exclus, et neuf fois plus élevé au sein du groupe socio-économique de la première tranche que dans les groupes des deux dernières tranches. Si l’écart global entre les genres en matière de compétences numériques est faible, il s’agrandit quand il s’agit de compétences spécifiques. Dans 50 pays, 6,5 % des hommes et 3,2 % des femmes pouvaient écrire un programme informatique. En Belgique, en Hongrie et en Suisse, pas plus de 2 femmes n’étaient capables d’écrire un programme contre 10 hommes ; en Albanie, en Malaisie et en Palestine, ce chiffre atteignait 9 femmes pour 10 hommes. Selon l’enquête PISA de 2018, 5 % des élèves de 15 ans affichant les meilleures compétences en lecture risquaient d’être trompés par un courriel typique de hameçonnage, contre 24 % de ceux affichant les compétences les plus faibles.

La formation formelle n’est pas nécessairement le principal moyen d’acquérir des compétences numériques. Environ un quart des adultes dans les pays de l’Union européenne, allant de 16 % en Italie à 40 % en Suède, avaient acquis des compétences par l’intermédiaire d’une « institution éducative formelle ». L’apprentissage informel, tel que les recherches autonomes et l’assistance informelle des collègues, de la famille et des amis, était deux fois plus prévalent. L’éducation formelle est néanmoins importante : en 2018, les personnes ayant suivi un enseignement supérieur en Europe étaient deux fois plus susceptibles (18 %) que celles n’ayant pas dépassé le deuxième cycle du secondaire (9 %) de participer à une formation en ligne gratuite ou de mener des recherches autonomes pour améliorer leur utilisation d’un ordinateur, d’un logiciel ou d’une application. Une solide maîtrise des compétences en alphabétisme et en calcul est associée de manière positive à la maîtrise d’au moins quelques compétences numériques.

La formation formelle n’est pas nécessairement le principal moyen d’acquérir des compétences numériques. Environ un quart des adultes dans les pays de l’Union européenne, allant de 16 % en Italie à 40 % en Suède, avaient acquis des compétences par l’intermédiaire d’une « institution éducative formelle ». L’apprentissage informel, tel que les recherches autonomes et l’assistance informelle des collègues, de la famille et des amis, était deux fois plus prévalent. L’éducation formelle est néanmoins importante : en 2018, les personnes ayant suivi un enseignement supérieur en Europe étaient deux fois plus susceptibles (18 %) que celles n’ayant pas dépassé le deuxième cycle du secondaire (9 %) de participer à une formation en ligne gratuite ou de mener des recherches autonomes pour améliorer leur utilisation d’un ordinateur, d’un logiciel ou d’une application. Une solide maîtrise des compétences en alphabétisme et en calcul est associée de manière positive à la maîtrise d’au moins quelques compétences numériques.

Les compétences numériques en communication et en collaboration occupent une place importante dans les modalités d’apprentissage hybrides. L’Argentine promeut les compétences de travail en équipe dans le cadre d’une plateforme de compétitions de programmation et de robotique dans l’enseignement primaire et secondaire. Le Mexique offre aux enseignants et aux élèves des ressources éducatives numériques et des outils de collaboration à distance, d’apprentissage entre pairs et de partage des connaissances. Le comportement numérique éthique comprend les règles, les conventions et les normes à apprendre, à comprendre et à appliquer par les utilisateurs numériques lorsqu’ils utilisent des espaces numériques. En raison du caractère anonyme et asynchrone de la communication numérique, ainsi que de son invisibilité et de la minimisation de l’autorité, les individus peuvent avoir du mal à en saisir la complexité.

Les compétences en matière de création de contenus numériques comprennent la sélection de formats appropriés et la création de ressources textuelles, audio, vidéo et visuelles, l’intégration de contenus numériques et le respect des droits d’auteur et des licences. L’utilisation généralisée des réseaux sociaux a transformé la création de contenus en une compétence ayant une application directe dans le commerce en ligne. En Indonésie, la plateforme Siberkreasi compte l’engagement collaboratif parmi ses principales activités. Le conseil des droits d’auteur du Kenya travaille en étroite collaboration avec les universités pour dispenser une éducation sur les droits d’auteur et mène des séances de formation régulières pour les étudiants des arts visuels et des TIC.

Les systèmes éducatifs doivent renforcer les mesures préventives et résoudre les nombreux défis en matière de sécurité, allant des mots de passe aux autorisations, en aidant les apprenants à comprendre les implications de leur présence en ligne et de leur empreinte numérique. Au Brésil, 29 % des écoles ont organisé des débats ou des conférences sur la vie privée et la protection des données. En Nouvelle-Zélande, le programme « Te Mana Tūhono » (le pouvoir de la connectivité) fournit des services de protection et de sécurité numériques à près de 2 500 établissements scolaires publics et intégrés au système public. Selon un examen systématique d’interventions menées en Australie, en Italie, en Espagne et aux États-Unis, on estime qu’un programme moyen a 76 % de chances de réduire les cas de harcèlement en ligne. Au Pays de Galles (Royaume-Uni), les pouvoirs publics ont conseillé les écoles sur la manière de se préparer et de répondre aux contenus en ligne viraux dangereux et aux arnaques.

La définition des compétences en résolution de problèmes varie grandement d’un système éducatif à un autre. Pour de nombreux pays, ces compétences se manifestent par le codage et la programmation et font partie d’un programme d’enseignement de l’informatique qui comprend la pensée computationnelle, l’utilisation d’algorithmes et l’automatisation. Dans le cadre d’un examen mondial, on a estimé que 43 % des élèves des pays à revenu élevé, 62 % des élèves des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, 5 % des élèves des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure mais zéro élève dans les pays à revenu faible recevaient des cours d’informatique obligatoires dans l’enseignement primaire ou secondaire. Seuls 20 % des systèmes éducatifs exigent que les écoles proposent des cours d’informatique en tant qu’option ou matière fondamentale. Les acteurs non étatiques encouragent souvent les compétences en codage et en programmation. Au Chili, Code.org a noué un partenariat avec les pouvoirs publics pour fournir des ressources éducatives sur l’informatique.

GESTION DE L’ÉDUCATION

Les systèmes de gestion de l’éducation mettent l’accent sur l’efficience et l’efficacité. Les réformes éducatives ont été caractérisées par une augmentation de l’autonomie des établissements scolaires, la définition d’objectifs et la performance axée sur les résultats, autant d’éléments qui exigent des données supplémentaires. Selon une mesure, depuis les années 1990, le nombre de politiques faisant référence aux données, aux statistiques et à l’information a été multiplié par 13 dans les pays à revenu élevé, par 9 dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, et par 5 dans les pays à revenu faible ou à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Cependant, seuls 54 % des pays au niveau mondial, et seulement 22 % en Afrique subsaharienne, disposent de mécanismes d’identification unique des élèves.

Les données géospatiales peuvent soutenir la gestion de l’éducation. Les systèmes d’information géographique contribuent à assurer l’équité et l’efficacité en matière de répartition des infrastructures et des ressources dans les systèmes éducatifs. On utilise la cartographie des écoles pour favoriser la diversité et réduire l’inégalité des chances. L’Irlande met en relation trois bases de données pour choisir les zones de planification dans lesquelles de nouvelles écoles seront construites (parmi 314 zones). Les données géospatiales permettent de repérer les zones où les enfants vivent trop loin de l’école la plus proche. Par exemple, on a estimé que 5 % de la population au Guatemala et 41 % en République-Unie de Tanzanie vivent à plus de trois kilomètres de l’école primaire la plus proche.

Les systèmes d’information de gestion de l’éducation rencontrent des difficultés pour intégrer les données. En 2017, la Malaisie a introduit le registre des données de l’éducation dans le cadre de son plan de transformation des TIC pour 2019-2023 afin d’intégrer progressivement ses 350 systèmes et applications de données éducatives éparpillés entre les différentes institutions. En 2019, le pays avait intégré 12 de ses principaux systèmes de données et visait une intégration totale au moyen d’une plateforme de données unique à l’horizon fin 2023. En Nouvelle-Zélande, les écoles achetaient des systèmes de gestion des élèves en toute indépendance et le manque d’interopérabilité entre ces systèmes empêchait les autorités de suivre les progrès des élèves. En 2019, le gouvernement a commencé à mettre en place un registre national des apprenants et une plateforme d’échange de données, qui devaient être hébergés dans des centres de stockage en nuage, mais le déploiement a été mis en pause en 2021 à cause de problèmes de cybersécurité. Les pays européens s’attaquent collectivement aux problèmes d’interopérabilité afin de faciliter l’échange de données entre les pays et entre plusieurs applications utilisées dans la gestion de l’enseignement supérieur dans le cadre du projet EMREX.

Les évaluations informatisées et les tests informatiques adaptatifs ont remplacé de nombreuses évaluations papier. Ces outils permettent de réduire les coûts d’administration des tests, d’améliorer la qualité des mesures, et d’attribuer rapidement les notes. L’augmentation du nombre d’examens réalisés en ligne a provoqué des besoins accrus en outils de surveillance et de détection de la triche en ligne. Bien que ces outils puissent limiter la triche, leur efficacité doit être mesurée à l’aune de l’équité et des effets psychologiques. Des données probantes sur la qualité et l’utilité des évaluations technologiques commencent à voir le jour, mais on en sait bien moins sur leur rapport coût-efficacité. Parmi 34 documents de travail portant sur les évaluations technologiques examinés dans le cadre du présent rapport, des données transparentes sur les coûts manquaient.

Les analyses de l’apprentissage peuvent améliorer les retours constructifs et permettre la mise en place de systèmes de détection précoce. En Chine, les analyses de l’apprentissage servent à repérer les difficultés des apprenants, à prédire les trajectoires d’apprentissage et à gérer les ressources des enseignants. Aux États-Unis, on utilise le système « Course Signals » pour déterminer la probabilité d’échec d’un élève dans une matière ; les éducateurs peuvent alors le cibler pour lui fournir un accompagnement supplémentaire. Cependant, pour réaliser des analyses de l’apprentissage, tous les acteurs doivent avoir des connaissances suffisantes en matière de données. Les systèmes éducatifs qui y parviennent font généralement preuve d’une capacité d’adaptation, avec des chefs d’établissement efficaces et des enseignants confiants et enclins à l’innovation. Pourtant, des questions en apparence anodines, telles que la maintenance et la réparation, sont souvent négligées ou sous-estimées.

ACCÈS À LA TECHNOLOGIE : ÉQUITÉ, EFFICACITÉ ET DURABILITÉ

L’accès à l’électricité et aux appareils est fortement inégal d’un pays à l’autre et en leur sein-même. En 2021, près de 9 % de la population mondiale, et plus de 70 % des personnes en Afrique subsaharienne rurale, n’avaient pas accès à l’électricité. Au niveau mondial, une école primaire sur quatre n’a pas accès à l’électricité. Une étude de 2018 réalisée au Cambodge, en Éthiopie, au Kenya, au Myanmar, au Népal et au Niger a révélé que 31 % des écoles publiques étaient raccordées au réseau et que 9 % étaient approvisionnées hors réseau, tandis que seuls 16 % jouissaient d’un approvisionnement en électricité ininterrompu. Au niveau mondial, 46 % des ménages possédaient un ordinateur à leur domicile en 2020 ; la proportion d’écoles équipées d’ordinateurs à des fins pédagogiques s’élevait à 47 % dans le primaire, à 62 % dans le premier cycle du secondaire et à 76 % dans le deuxième cycle du secondaire. On comptait au plus 10 ordinateurs pour 100 élèves au Brésil et au Maroc, contre 160 ordinateurs pour 100 élèves au Luxembourg, selon l’enquête PISA de 2018.

L’accès à Internet, un élément essentiel pour réaliser les droits économiques, sociaux et culturels, est lui aussi inégal. En 2022, deux personnes sur trois utilisaient Internet au niveau mondial. À la fin de l’année 2021, 55 % de la population mondiale avaient accès à un réseau mobile à haut débit. Dans les pays à revenu faible et intermédiaire, les femmes étaient 16 % moins nombreuses que les hommes à utiliser Internet en 2021. On estime que 3,2 milliards de personnes n’utilisent pas de services Internet mobiles bien qu’elles disposent d’un réseau mobile à haut débit. Au niveau mondial, 40 % des écoles primaires, 50 % des établissements du premier cycle du secondaire et 65 % des établissements du deuxième cycle du secondaire étaient connectés à Internet. En Inde, 53 % des écoles privées ne recevant aucune subvention et 44 % des écoles privées recevant une subvention étaient connectées, contre seulement 14 % des écoles publiques.

On utilise diverses politiques pour améliorer l’accès aux technologies. Environ un pays sur cinq dispose de politiques accordant des subventions ou des déductions pour acheter des appareils. Fut un temps, des programmes de technologies personnalisés (« un à un ») avaient été établis dans 30 % des pays ; actuellement, seuls 15 % des pays entreprennent de tels programmes. Un certain nombre de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure et à revenu élevé changent de stratégie. Au lieu de fournir des appareils, ils autorisent les élèves à utiliser leurs propres appareils à l’école. La Jamaïque a adopté un cadre politique (« Bring Your Own Device ») à cette fin en 2020 dans l’objectif de garantir la pérennité.

Certains pays promeuvent les logiciels gratuits et en libre accès. Les institutions éducatives dotées d’infrastructures TIC complexes, telles que les universités, peuvent tirer parti des logiciels libres pour ajouter de nouvelles solutions ou fonctionnalités. À l’inverse, les logiciels propriétaires n’autorisent pas le partage et sont verrouillés par les vendeurs pour empêcher l’interopérabilité, l’échange et les modifications. En Inde, le plan de gouvernance électronique national impose que toutes les applications et tous les services logiciels utilisés par les entités publiques s’appuient sur des logiciels en libre accès pour assurer l’efficacité, la transparence, la fiabilité et l’accessibilité financière.

Les pays se sont engagés à fournir un accès universel à Internet dans les foyers et les écoles. Environ 85 % des pays disposent de politiques visant à améliorer la connectivité des écoles ou des apprenants, et 38 % ont adopté des lois sur la couverture pour assurer un accès universel à Internet. Un examen de 72 pays à revenu faible et intermédiaire a révélé que 29 d’entre eux avaient eu recours à des fonds de services universels pour réduire les coûts des groupes mal desservis. Au Kirghizistan, la renégociation des contrats a permis de réduire les prix de près de moitié et de presque doubler le débit Internet. Au Costa Rica, le programme « Hogares Conectados » (foyers connectés) a octroyé une subvention pour le coût de la connexion Internet à 60 % des ménages les plus pauvres comptant des enfants en âge d’être scolarisés. Cette initiative a permis de réduire la proportion des ménages non connectés de 41 % en 2016 à 13 % en 2019. Le recours au « Zero Rating », à savoir l’offre de l’accès à Internet gratuitement par un fournisseur (à des fins éducatives ou autres), en particulier pendant la COVID-19, n’est pas sans poser de difficultés puisqu’elle viole le principe de la neutralité du Net.

Les technologies éducatives sont souvent sous-utilisées. Aux États-Unis, en moyenne, 67 % des licences de logiciels pédagogiques n’étaient pas utilisées et 98 % n’étaient pas utilisées de manière complète. Selon le projet EdTech Genome, 85 % de quelque 7 000 outils pédagogiques, dont le coût se chiffre à 13 milliards de dollars É.-U., étaient « soit inadaptés, soit incorrectement mis en oeuvre ». Moins d’un outil sur cinq parmi les cent outils technologiques les plus utilisés en classe étaient conformes aux exigences de la loi américaine relative à la réussite de tous les élèves (« US Every Student Succeeds Act »). Des recherches avaient été publiées concernant 39 % de ces outils, mais elles étaient alignées sur les textes législatifs dans seulement 26 % des cas.

Les décisions en matière de technologies éducatives doivent s’appuyer sur des données probantes. Selon une étude menée au Royaume-Uni, 7 % des entreprises de technologies pédagogiques avaient mené des essais contrôlés randomisés, 12 % avaient eu recours à la certification par un organisme tiers et 18 % avaient entrepris des études universitaires. Selon une enquête en ligne menée auprès des enseignants et des directeurs dans 17 États des États-Unis, seuls 11 % d’entre eux ont choisi une technologie pédagogique à partir de données issues d’un examen par les pairs. Les recommandations influencent les décisions en matière d’achat, mais les notations peuvent être truquées au moyen de faux avis diffusés sur les réseaux sociaux. Peu de gouvernements tentent de combler le déficit de données probantes, ce qui encourage une augmentation de la demande d’examens indépendants. Edtech Tulna, un partenariat entre un groupe de réflexion privé et une université publique en Inde, propose des normes de qualité, une boîte à outils d’évaluation et des rapports d’experts mis à disposition du public.

Les décisions en matière d’achat de technologies éducatives doivent être prises à l’aune de la durabilité économique, sociale et environnementale. Sur le plan économique, on estime que l’investissement initial dans les technologies éducatives représente à peine 25 % ou moins du coût total final. Sur le plan social, les processus d’acquisition doivent tenir compte de l’équité, de l’accessibilité, de la participation locale et de l’appropriation. En France, l’initiative des Territoires numériques éducatifs a fait l’objet de critiques car les équipements subventionnés ne répondaient pas tous aux besoins locaux, et les collectivités territoriales n’avaient pas pu participer aux décisions concernant le type de matériel à acheter. Ces deux problèmes ont depuis été résolus. Sur le plan environnemental, on estime que, si l’on prolongeait d’un an la durée de vie de tous les ordinateurs portables dans l’Union européenne, cela équivaudrait (en émissions de CO2) à retirer près d’un million de voitures de la circulation.

La réglementation doit gérer les risques des processus d’achat de technologies éducatives. Les marchés publics sont vulnérables à la collusion et à la corruption. En 2019, le Contrôleur général de l’Union du Brésil a constaté des irrégularités dans le processus d’appel d’offres électronique portant sur l’achat de 1,3 million ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et cahiers destinés aux écoles publiques étatiques et municipales. Certains risques peuvent être atténués en décentralisant la passation des marchés publics au niveau des collectivités locales. L’Indonésie s’est appuyée sur sa plateforme de commerce en ligne « SIPLah » pour soutenir les processus d’achat par les écoles. Néanmoins, de faibles capacités organisationnelles nuisent au processus de décentralisation. Une enquête menée auprès des administrateurs de 54 circonscriptions scolaires aux États-Unis a révélé que ceux-ci avaient rarement mené une évaluation des besoins.

GOUVERNANCE ET RÉGLEMENTATION

La gouvernance du système des technologies éducatives est fragmentée. On a recensé l’existence d’un service ou d’une agence responsable des technologies éducatives dans 82 % des pays. Si l’on confiait la responsabilité des stratégies et des plans relatifs aux technologies éducatives aux ministères de l’éducation, on pourrait s’assurer que les décisions reposent avant tout sur des principes pédagogiques. Cependant, ce n’est le cas que dans 58 % des pays. Au Kenya, la politique nationale de 2019 relative aux technologies de l’information et de la communication a conduit le Ministère de l’information, de la communication et de la technologie à intégrer les TIC à tous les niveaux de l’éducation.

La participation à l’élaboration des stratégies et des plans relatifs aux technologies éducatives est souvent limitée. Le Népal a mis en place un comité de pilotage et de coordination en vertu du plan-cadre de 2013-2017 relatif aux TIC dans l’éducation afin de favoriser la coordination et la coopération intersectorielles et interagences dans le cadre de sa mise en oeuvre. L’inclusion des administrateurs, des enseignants et des élèves peut contribuer à combler le déficit de connaissances des décideurs afin de garantir le caractère approprié des technologies éducatives choisies. En 2022, seuls 41 % des dirigeants du secteur de l’éducation aux États-Unis confirmaient avoir été régulièrement inclus dans la planification et les conversations stratégiques sur la technologie.

Les intérêts commerciaux du secteur privé peuvent entrer en conflit avec les objectifs d’équité, de qualité et d’efficacité des pouvoirs publics. En Inde, les autorités publiques ont mis les familles en garde contre les coûts cachés du contenu en ligne gratuit. Il existe d’autres risques liés à l’utilisation et à la protection des données, à la vie privée, à l’interopérabilité et aux effets de verrouillage, qui obligent les élèves et les enseignants à utiliser des logiciels ou des plateformes spécifiques. Google, Apple et Microsoft produisent des plateformes éducatives liées à des appareils et à des systèmes d’exploitation particuliers.

Les risques pour les enfants en matière de vie privée rendent leur environnement d’apprentissage peu sûr. Selon une analyse, 89 % des 163 produits technologiques éducatifs recommandés pour l’apprentissage des enfants pendant la pandémie de COVID-19 pouvaient surveiller ou ont surveillé les enfants en dehors des heures de cours ou des contextes éducatifs. En outre, 39 des 42 gouvernements ayant fourni un enseignement en ligne pendant la pandémie ont favorisé des utilisations qui « mettaient en péril ou enfreignaient » les droits des enfants. Les données utilisées dans les algorithmes prédictifs peuvent biaiser les prédictions et les décisions et conduire à la discrimination, à une violation de la vie privée et à l’exclusion des groupes défavorisés. L’Administration du cyberespace de la Chine et le Ministère de l’éducation ont introduit des réglementations en 2019, qui imposent le consentement des parents pour pouvoir utiliser des appareils alimentés par l’intelligence artificielle, tels que les caméras et les bandeaux, avec les élèves dans les écoles, et exigent le chiffrement des données.

Le temps d’écran des enfants augmente. Une enquête sur le temps d’écran, menée auprès des parents d’enfants âgés de 3 à 8 ans en Australie, en Chine, en Italie, en Suède et aux États-Unis, a révélé que le temps d’écran des enfants avait augmenté de 50 minutes pendant la pandémie, aussi bien dans le cadre de l’éducation que dans celui des loisirs. Le temps d’écran prolongé peut avoir un effet négatif sur le contrôle de soi et la stabilité émotionnelle, et ainsi favoriser l’anxiété et la dépression. Peu de pays ont adopté des réglementations strictes relatives au temps d’écran. En Chine, le Ministère de l’éducation a limité le temps d’utilisation des appareils numériques en tant qu’outils pédagogiques à 30 % du temps d’enseignement global. Moins d’un pays sur quatre a adopté des lois interdisant l’utilisation des téléphones intelligents dans les établissements scolaires. L’Italie et les États-Unis ont interdit l’utilisation d’outils spécifiques ou des réseaux sociaux dans les établissements scolaires. Le harcèlement en ligne et les abus en ligne sont rarement qualifiés de délits mais peuvent tomber sous le coup des lois existantes, telles que les lois sur le harcèlement en Australie et en Indonésie.

Il est nécessaire de suivre la mise en oeuvre des lois sur la protection des données. Seuls 16 % des pays garantissent explicitement la confidentialité des données dans l’éducation par la loi et 29 % disposent d’une politique afférente, principalement en Europe et en Amérique du Nord. Le nombre de cyberattaques est en hausse dans le secteur de l’éducation. Ces attaques augmentent l’exposition au vol de données d’état civil et autres données personnelles, mais les capacités et les fonds nécessaires pour lutter contre ce problème sont souvent insuffisants. Au niveau mondial, 5 % de toutes les attaques de rançongiciels ont ciblé le secteur de l’éducation en 2022, représentant plus de 30 % des atteintes à la cybersécurité. Rares sont les réglementations relatives au partage des informations personnelles des enfants, mais de telles réglementations commencent à émerger sous l’impulsion du Règlement général de protection des données de l’Union européenne. La Chine et le Japon disposent d’instruments juridiquement contraignants sur la protection des données et des informations des enfants.

LES ENSEIGNANTS

Les systèmes éducatifs aident les enseignants à acquérir des compétences professionnelles liées à la technologie. Environ la moitié des systèmes éducatifs dans le monde disposent de normes TIC pour les enseignants, faisant partie d’un cadre de compétence, d’un cadre de formation des enseignants, ou d’un plan ou d’une stratégie de perfectionnement. Les systèmes éducatifs mettent en place des journées annuelles d’éducation numérique pour les enseignants, promeuvent les ressources en libre accès, favorisent l’échange des expériences et des ressources entre les enseignants, et proposent des formations. Un quart des systèmes éducatifs disposent d’une législation visant à faire en sorte que les enseignants soient formés à la technologie, dans le cadre de leur formation initiale ou continue. Quelque 84 % des systèmes éducatifs incluent la technologie dans leurs stratégies de perfectionnement professionnel continu des enseignants, tandis que 72 % l’incluent dans la formation initiale. Les enseignants peuvent définir leurs besoins de perfectionnement au moyen d’outils numériques d’auto-évaluation tels que ceux fournis par le Centre pour l’innovation dans l’éducation brésilienne.

Les technologies transforment la formation des enseignants. Les technologies servent à créer des environnements d’apprentissage souples, font participer les enseignants à un apprentissage collaboratif, favorisent l’accompagnement et le mentorat, augmentent les pratiques réflectives et améliorent les connaissances pédagogiques ou portant sur des matières spécifiques. Les programmes de formation à distance ont promu l’apprentissage des enseignants en Afrique du Sud et se sont même avérés aussi efficaces que les formations en personne au Ghana. Des communautés virtuelles ont émergé, principalement dans le cadre des réseaux sociaux, favorisant la communication et le partage des ressources. Environ 80 % des enseignants interrogés aux Caraïbes appartenaient à des groupes WhatsApp professionnels et 44 % utilisaient des applications de messagerie instantanée pour collaborer au moins une fois par semaine. Au Sénégal, le programme « Lecture pour tous » incluait un accompagnement en personne et en ligne. Les enseignants considéraient l’accompagnement en personne plus utile, mais l’accompagnement en ligne coûtait 83 % moins cher et a tout de même permis une amélioration notable, quoique modeste, de la manière dont les enseignants orientaient les exercices de lecture des élèves. En Flandre, en Belgique, le réseau communautaire d’enseignants « KlasCement », créé par une organisation à but non lucratif et désormais dirigé par le Ministère de l’éducation, a amélioré l’accès à l’éducation numérique et a fourni une plateforme de discussion sur l’éducation à distance pendant la pandémie.

De nombreux acteurs soutiennent le perfectionnement professionnel des enseignants en matière de TIC. Les universités, les institutions de formation des enseignants et les instituts de recherche proposent des formations spécialisées, des opportunités de recherche et des partenariats avec les écoles pour assurer un perfectionnement professionnel en matière de TIC. Au Rwanda, des universités ont collaboré avec les enseignants et les pouvoirs publics pour élaborer la formation « ICT Essentials for Teachers » (les essentiels des TIC pour les enseignants). Les syndicats enseignants plaident également en faveur de politiques qui soutiennent les enseignants. La Confédération des travailleurs de l’éducation de la République d’Argentine a établi le droit à la déconnexion des enseignants. Des organisations de la société civile, dont le « Carey Institute for Global Good », proposent un soutien au moyen d’initiatives telles que la fourniture de ressources en libre accès et de formations en ligne pour les enseignants réfugiés au Tchad, au Kenya, au Liban et au Niger.

Crédits d'images : Chapitre 1 : UNICEF/Rutherford Chapitre 2 : UNICEF/Sokol Chapitre 3 : UNICEF/Georgiev Chapitre 4 : UNICEF/Dejongh Chapitre 5 : UNICEF/Karimova Chapitre 6 : UNICEF/Marish Chapitre 7 : UNICEF/Le Vu Chapitre 8 : UNICEF/Paul Chapitre 9 : UNICEF/Filippov