Seguimiento ODS 4

UNICEF/Nader

META 4.1. EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA

En 2022, el IEU y el Informe GEM desarrollaron un nuevo modelo para calcular la tasa de no escolarización, en el que se combinaban varias fuentes de datos. Según dicho modelo, la población sin escolarizar en edad de asistir a educación primaria y secundaria ascendió a 244 millones en 2021, 9 millones menos que en 2015. Esta caída se debe a un lento descenso de la tasa de no escolarización, de poco más de 0,2 puntos porcentuales al año. Durante el mismo periodo, la población sin escolarizar de África Subsahariana aumentó en 12 millones, a pesar de que la tasa de no escolarización cayó 0,1 puntos porcentuales al año (figura 3). Este hecho obedece al rápido crecimiento demográfico, que ha provocado que la población en edad escolar aumente en 50 millones en solo 6 años.

Figura 3: La población sin escolarizar de África Subsahariana aumentó en 12 millones en 2015-21

Población escolarizada y sin escolarizar, y tasa de no escolarización, África Subsahariana, 2000-21

Fuente: Estimaciones del IEU y el Inf orme GEM basadas en el modelo de cálculo de la tasa de no esc olarización

Sin embargo, la supervisión del progreso se ha visto obstaculizada por la pandemia de la COVID-19, que afectó la recogida de datos. Es posible que el modelo de cálculo de la tasa de no escolarización carezca de la sensibilidad necesaria para captar un impacto a corto plazo como el de la COVID-19. Entre 2019 y 2021, la base de datos del IEU cuenta con información sobre educación primara con relación a uno de cada cuatro países y sobre educación secundaria con relación a uno de cada cinco. Exceptuando India y Filipinas, que notificaron el mayor descenso y ascenso de su población sin escolarizar, respectivamente, los datos no revelan ningún impacto visible en la educación primaria ni en el primer ciclo de secundaria, pero sí un aumento de poco más de medio millón en la población de jóvenes en edad de asistir al segundo ciclo de secundaria que están sin escolarizar. Estos datos también muestran que, cuanto más dure el cierre de las escuelas primarias, más probable es que aumenten las tasas de no escolarización.

Las tasas de finalización mundiales aumentaron entre 2015 y 2021 del 85% al 87% en la educación primaria; del 74% al 77% en el primer ciclo de secundaria; y del 54% al 59% en el segundo ciclo de secundaria. África Subsahariana sigue muy por debajo de la media mundial, con una diferencia de más de 20 puntos porcentuales en la educación primaria (64%) y casi 30 en el primer y segundo ciclo de educación secundaria (45 y 27%, respectivamente).

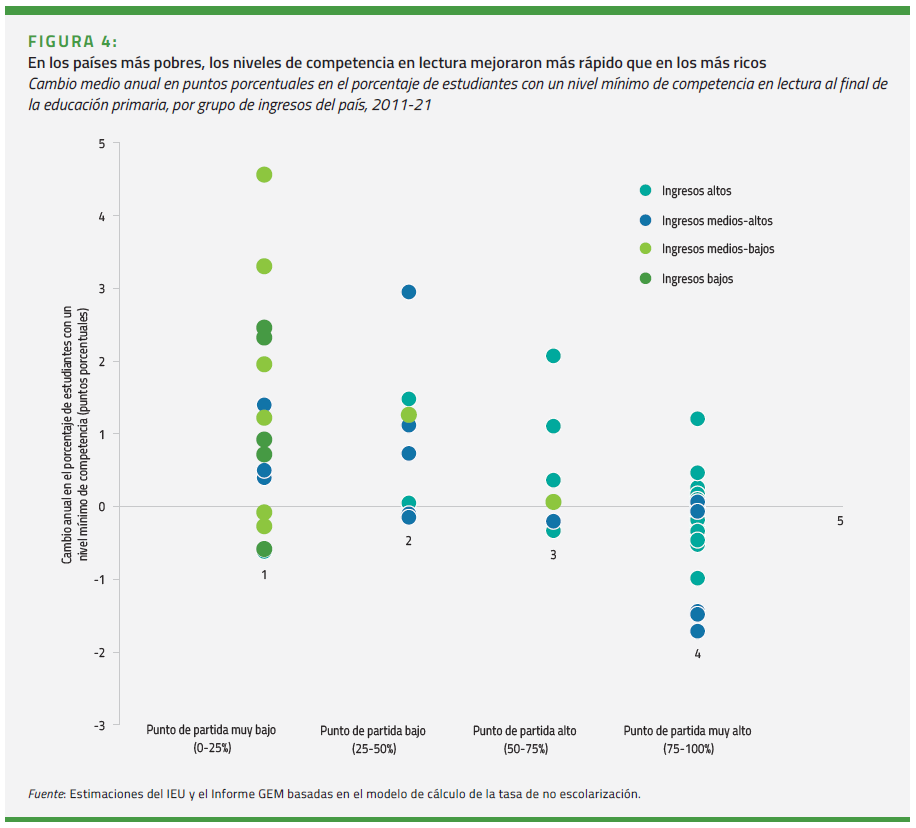

De los 31 países de ingresos bajos y muy bajos de los que existen datos desde 2019, solo en Viet Nam la mayoría de los niños alcanzan tasas mínimas de competencia en lectura y matemáticas al final de la escuela primaria. En 18 de los países, menos del 10% de los niños alcanzan tasas mínimas de competencia en lectura y matemáticas. Para que todos los niños alcancen un nivel mínimo de competencia para 2030, el progreso anual medio debe ser al menos de 2,7 puntos porcentuales, una cifra muy superior a la media de 0,4 puntos porcentuales observada en 2000-19. Los datos sobre tendencias siguen siendo escasos: solo hay 13 países de ingresos bajos y muy bajos con dos observaciones desde 2013. Además, en ocasiones, los datos sobre tendencias no tienen la calidad necesaria para permitir una evaluación sólida del cambio a largo plazo. Sin embargo, las pruebas disponibles indican que, desde 2011, el porcentaje de estudiantes con un nivel mínimo de competencia en lectura al final de la educación primaria ha aumentado más rápido en los países de ingresos bajos y medios (en 0,71 puntos porcentuales al año), aunque desde puntos de partida inferiores, que en los países de ingresos altos y medios-altos, donde el porcentaje ha caído 0,06 puntos porcentuales (figura 4).

Sigue habiendo una gran preocupación acerca del impacto de la COVID-19 en los resultados del aprendizaje. Las primeras pruebas sólidas entre países proceden del Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora (PIRLS) de 2021 sobre estudiantes de 4.º curso, cuyos resultados se publicaron en mayo de 2023. El estudio contó con la participación de 57 países, en su mayoría de ingresos altos y medios-altos. Para 32 de ellos fue posible evaluar el progreso con respecto a 2016. En cierto modo, el PIRLS de 2021 parece confirmar que la COVID-19 tuvo un impacto negativo en el aprendizaje: 21 de los 32 países obtuvieron peores resultados en 2021 que en 2016, mientras que 8 mantuvieron los mismos niveles y 3 los mejoraron. Sin embargo, otra interpretación es que los resultados no son tan malos como podrían haber sido. En 10 de los 21 países cuyas puntuaciones de resultados académicos cayeron entre 2016 y 2021, las puntuaciones también habían descendido entre 2011 y 2016. En términos absolutos, el descenso medio de la puntuación del PIRLS entre 2016 y 2021 fue de 8 puntos, que representa alrededor de una quinta parte de lo que los niños aprenden en un año académico, un impacto leve dada la magnitud de la interrupción.

Además del PIRLS, se han publicado varios estudios específicos de países. Sin embargo, no se basan en el nivel de competencia global del ODS 4, y el hecho de que se hayan llevado a cabo en diferentes momentos y con relación a diferentes niveles y materias dificulta aún más la posibilidad de compararlos. Mientras que los países de ingresos altos, como los que participaron en el PIRLS, registraron un impacto aún menor o, en ocasiones, nulo, los países de ingresos bajos y medios, con cierres de escuelas más prolongados y menos oportunidades de continuidad del aprendizaje, parecen haber sufrido un impacto mayor. Las conclusiones correspondientes a Brasil, Camboya, Malawi y México indican que los niños perdieron al menos un año de aprendizaje. Cuanto más tiempo permanecieron cerradas las escuelas, mayor fue el impacto en términos de pérdida de aprendizaje.

META 4.2. PRIMERA INFANCIA

En todo el mundo, la tasa de participación en educación de la primera infancia se mantuvo estable, en torno a un 75%, entre 2015 y 2020. Los mayores aumentos, de unos cuatro puntos porcentuales, se registraron en África Subsahariana y en África del Norte y Asia Occidental, las dos regiones con los valores de referencia más bajos, que alcanzaron un 48 y un 52%, respectivamente.

Alrededor de tres cuartas partes de los países siguen sin contar con educación preprimaria, y en la mitad no se ofrece de forma gratuita. En 2022, 88 de los 186 países con datos sobre ambos indicadores no contaban con legislación que les comprometiera a ofrecer educación preprimaria gratuita u obligatoria. Se trata de un aspecto importante, ya que los países que garantizan la educación preprimaria gratuita y obligatoria suelen registrar tasas de matriculación más altas. De media, la tasa de matriculación de niños un año menores que la edad oficial de escolarización en primaria en los países que no ofrecen educación preprimaria gratuita es del 68%, en comparación con el 78% de los que garantizan un año gratuito y el 83% de los que garantizan al menos dos años.

La COVID-19 provocó fuertes descensos de la participación en preprimaria en numerosos países, en todos los grupos de ingresos (figura 5). Sin embargo, el efecto no fue uniforme en todo el mundo. De los 127 países con datos disponibles, 54 registraron un descenso de la participación en 2020 o 2021. Durante el mismo periodo, la participación se mantuvo relativamente estable en 30 países y aumentó en 43. Hacen falta más datos para confirmar el impacto de la pandemia en la participación, ya que algunos cambios observados podrían deberse a problemas relacionados con la recogida de datos durante el cierre de las escuelas.

Figura 5: En algunos países, la tasa de participación en educación de la primera infancia descendió de manera drástica durante la pandemia

Tasa de participación en aprendizaje organizado un año antes de la edad oficial de escolarización en primaria, selección de países, 2010-22

Fuente: Base de datos del IEU.

El nuevo índice de desarrollo de la primera infancia, que evalúa los ámbitos interrelacionados del aprendizaje, el bienestar psicosocial y la salud, destaca una desigualdad considerable en el desarrollo entre niños de diferentes entornos. Por ejemplo, en Nigeria, los niños cuyas madres cuentan con estudios terciarios tienen un desarrollo adecuado casi en el 80% de los casos, pero solo en el 31% cuando la madre no ha finalizado la educación primaria.

META 4.3. ENSEÑANZA TÉCNICA, PROFESIONAL, TERCIARIA Y DE ADULTOS

META 4.4. COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO

Hay un déficit de competencias relacionadas con las TIC. A nivel mundial, el 4% de los adultos de 15 años o más saben programar usando un lenguaje especializado. La educación previa es un factor sólido para predecir la probabilidad de que los jóvenes y adultos hayan alcanzado al menos un nivel mínimo de competencia en alfabetización digital. De los 31 países que disponen de datos, las personas con estudios terciarios tienen casi el doble de probabilidades de contar con competencias digitales básicas que aquellas con menos estudios. También hay una brecha generacional: los adultos más jóvenes tienen al menos el doble de probabilidades de contar con competencias digitales básicas que los de mayor edad.

En todo el mundo, el flujo de titulados en CTIM se ha mantenido sorprendentemente estable desde 2000. Si acaso, el porcentaje de titulados en materias de tecnología digital ha crecido lentamente, al igual que en materias de CTIM científicas y aplicadas. Los titulados en tecnología digital representan en torno al 5% del total, los titulados en ciencia y matemáticas otro 5%, y los ingenieros otro 10-15%. En los distintos grupos de ingresos de países, se observan proporciones similares de titulados en ciencia, matemáticas y tecnología digital, con una diferencia de solo un punto porcentual entre los países de ingresos bajos y altos en cada caso. Sin embargo, en torno al 12% de los estudiantes se gradúan en ingeniería en los países de altos ingresos, en comparación con el 7% de los de bajos ingresos.

META 4.5. EQUIDAD

En las últimas décadas, el progreso registrado en el acceso a la educación y finalización de los estudios de las niñas ha sido uno de los principales logros en materia de equidad en la educación. En los distintos niveles educativos, todas las regiones han alcanzado la paridad de género, salvo en África Subsahariana, donde hay 90 niñas matriculadas por cada 100 niños. Estas cifras globales ocultan mayores niveles de disparidad de género en algunos países. Por ejemplo, en Chad, el número de niñas matriculadas por cada 100 niños aumentó de 45 en 2015 a 58 en 2021 mientras que, en Guinea, pasó de 65 en 2015 a 72 en 2020.

Con respecto al aprendizaje, el análisis del IEU indica que el de las niñas ha ido mejorando más rápido que el de los niños. Entre los estudiantes evaluados en lectura al final de la educación primaria, el progreso anual medio de las niñas en todo el mundo desde 2000 fue de 0,16 puntos porcentuales, en comparación con los 0,12 de los niños. El desempeño de las niñas en lectura es casi sistemáticamente superior al de los niños. En todo el mundo, por cada 100 niños con competencia en lectura al final del primer ciclo de secundaria, hay 115 niñas competentes. En el 90% de los países con datos, el desempeño de las niñas en materia de lectura es superior al de los niños al final de la educación primaria. El patrón se repite en todos los países al final del primer ciclo de secundaria.

La situación de emergencia de la COVID-19 agravó la desigualdad en la educación: la pérdida de aprendizaje tendió a ser mayor entre el alumnado más pobre, que se benefició menos del aprendizaje a distancia. En los Países Bajos, la pérdida de aprendizaje fue un 60% mayor entre el alumnado con padres con menos estudios. En Pakistán, los datos de evaluaciones ciudadanas sobre estudiantes de entre 5 y 16 años de distritos rurales indicaron que la brecha de género en lectura se había invertido entre 2019 y 2021 y había pasado de ser a favor de las niñas (18% de los niños frente a 21% de las niñas) a serlo a favor de los niños (16% de los niños frente a 14% de las niñas).

Un grupo desfavorecido al que no se menciona expresamente en el marco del ODS 4 son los estudiantes de primera generación, esto es, los primeros miembros de una familia que asisten a un determinado nivel educativo. Finalizar un nivel educativo que los padres no tienen supone un reto formidable, ya sea para escolares de padres analfabetos en países pobres o para universitarios de padres con menos estudios en países ricos. La brecha relativa media en finalización de la educación primaria por condición de estudiante de primera generación en países de ingresos bajos y medios-bajos es de 23 puntos porcentuales; la cifra supera los 40 puntos en Camerún y Nigeria, una brecha aún mayor que la existente entre zonas urbanas y rurales. La brecha media en cuanto a la finalización del primer ciclo de secundaria por condición de estudiante de primera generación es de 34 puntos porcentuales, cifra que llega casi a los 50 puntos en Madagascar.

META 4.6. ALFABETIZACIÓN DE LOS ADULTOS

En el marco de seguimiento del ODS 4 se introdujo un indicador de la tasa de alfabetización que está basado en una evaluación directa y reconoce varios niveles de competencia, a fin de captar la evolución de las ideas en torno a lo que significa estar alfabetizado, y de animar a los países a invertir en evaluaciones de la alfabetización. Sin embargo, debido al elevado costo de la evaluación, la deficiente capacidad de implementación y la demanda insuficiente, pocos países de ingresos altos y medios-altos han llevado a cabo evaluaciones de este tipo desde 2015. En consecuencia, la supervisión de la alfabetización ha vuelto a la evaluación binaria tradicional de alfabetizado y analfabeto.

A nivel mundial, la tasa de alfabetización juvenil aumentó de un 87% en 2000 a un 91% en 2016; posteriormente, se estancó. En África Subsahariana y en Asia Central y Meridional, la tasa de alfabetización es inferior a la media mundial, con un 77 y un 90%, respectivamente. La tasa de alfabetización de adultos alcanzó el 87% en 2016 y también se ha estancado desde entonces. Entre las personas mayores de 65 años, la tasa de alfabetización mejoró más rápido en Asia Oriental y Sudoriental, del 60% de 2000 al 84% de 2020.

La alfabetización está vinculada a importantes resultados de desarrollo. Por ejemplo, la brecha en el uso de anticonceptivos modernos en Palestina entre mujeres alfabetizadas y analfabetas es de 35 puntos porcentuales en zonas urbanas y de 22 puntos porcentuales en zonas rurales. En Fiji, la brecha ronda los 12 puntos porcentuales en zonas urbanas y los 6 puntos porcentuales en zonas rurales.

El Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos se desarrolló en tres rondas en la década de 2010, en 37 países de ingresos altos y medios-altos. Se trata del único estudio transnacional donde se reconocen varios niveles de competencias de adultos y se evalúan las nociones de aritmética. Menos de la mitad de los adultos de países de ingresos medios-altos que participaron en la segunda (2015) y tercera (2017) ronda tenían un nivel mínimo de competencia en aritmética, incluido en Ecuador (23%), Perú (25%), México (40%) y Türkiye (49%). El único país de ingresos medios-altos donde la mayoría de los adultos contaban al menos con nociones mínimas de aritmética era Kazajstán (73%).

META 4.7. DESARROLLO SOSTENIBLE Y CIUDADANÍA MUNDIAL

La supervisión del progreso de la incorporación de la educación para la ciudadanía mundial y para el desarrollo sostenible en políticas, currículos, formación del profesorado y evaluaciones se ha basado en un mecanismo de generación de informes internos sobre la implementación de la Recomendación de 1974 sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. La presentación de informes ha tenido lugar cada cinco años. Un proceso dirigido por la UNESCO tiene como objetivo reemplazar el texto por una nueva recomendación que refleje las necesidades actuales. El nuevo texto propuesto incluye por primera vez una sección sobre seguimiento y examen, donde se ofrece orientación acerca de las medidas que pueden adoptarse para supervisar la implementación de la recomendación y aprender de buenas prácticas. Sin embargo, ni la recomendación propiamente dicha ni la orientación incluida en la sección de seguimiento y examen serán vinculantes para ninguna parte

La educación sobre el cambio climático fue tema de discusión en la Cumbre sobre la Transformación de la Educación de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York en septiembre de 2022. Una iniciativa que cuenta con el apoyo de la UNESCO tiene como objetivo introducir un indicador sobre la priorización e integración de contenido verde en marcos curriculares nacionales y en los programas de determinadas materias de ciencia y ciencias sociales, a fin de medir el grado en que la sostenibilidad, el cambio climático y los temas ambientales se tratan en la educación primaria y secundaria. Se está reuniendo una colección de documentos oficiales de unos 100 países; los primeros resultados se publicarán a principios de 2024.

Otra iniciativa, una colaboración entre el Informe GEM y el proyecto Monitoring and Evaluating Climate Communication and Education (Supervisión y evaluación de la comunicación y educación sobre el clima), viene recogiendo información sobre leyes y políticas de 70 países, a fin de impulsar el aprendizaje entre pares acerca de la educación y comunicación sobre el cambio climático. Estos perfiles posibilitan una comparación del progreso de los países con relación al artículo 6 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el artículo 12 del Acuerdo de París, a través de Acción para el Empoderamiento Climático, y sobre la base de la meta 7 del ODS 4. El análisis de los primeros 50 perfiles muestra que el 39% de los países han incluido contenido sobre el cambio climático en sus leyes educativas; por su parte, el 63% ha incluido el cambio climático en las leyes, políticas o planes de formación del profesorado.

META 4.A. INSTALACIONES EDUCATIVAS Y ENTORNOS DE APRENDIZAJE

Para que el aprendizaje sea efectivo, es esencial que todos disfruten de entornos seguros y acogedores. Un aspecto importante para la equidad de género es la disponibilidad de aseos separados para hombres y mujeres. Más del 20% de las escuelas primarias de Asia Central y Meridional y de Asia Oriental y Sudoriental carecen de aseos funcionales separados por sexos, al igual que el 94% en Togo y el 83% en Malí. En todo el mundo, los aseos separados por sexos son más habituales en escuelas de segundo ciclo de secundaria que en escuelas primarias. Por ejemplo, en Níger, el porcentaje de escuelas con aseos separados por sexos aumenta del 20% en educación primaria a más del 80% en el segundo ciclo de secundaria. Sin embargo, puede que para algunas niñas sea demasiado tarde: la falta de servicios de higiene menstrual, el estigma y el estrés provocan que muchas niñas pierdan hasta una semana de clase al mes, lo que aumenta sus probabilidades de quedarse rezagadas y abandonar la escuela.

La electricidad es otra necesidad básica, pero alrededor de una cuarta parte de las escuelas de todo el mundo carecen de ella (figura 6). El porcentaje de escuelas con electricidad es inferior a la media en Asia Central y Meridional, y especialmente en África Subsahariana, donde apenas ha aumentado del 30% de 2015 al 32% de 2020. La proliferación de la energía solar puede contribuir a acelerar la electrificación de las escuelas. Entre los 31 países donde más de la mitad de las escuelas primarias carecen de electricidad, 28 tienen un potencial de energía solar superior a la media mundial.

Figura 6: Apenas se han registrado avances en la electrificación de las escuelas de África Subsahariana

Proporción de escuelas primarias con acceso a electricidad, por región, 2010-20

Fuente: Base de datos del IEU.

Sin electricidad, ni el alumnado ni el profesorado pueden utilizar las TIC en las escuelas. En una proporción considerable de los países, son muchas las escuelas que, o bien solo tienen Internet, o bien solo computadoras con fines pedagógicos. En la mayoría de los casos, el porcentaje de escuelas con computadoras supera al de escuelas con Internet. Por ejemplo, en Turkmenistán, prácticamente la totalidad de las escuelas primarias tiene una computadora, pero solo el 31% tiene Internet. Sin embargo, en algunos países, se da la situación contraria. En el Líbano y Maldivas, más del 90% de las escuelas cuentan con conexión a Internet, pero solo alrededor del 70% tiene una computadora.

La innovación tecnológica ha contribuido a que se produzcan mejoras en la construcción y seguridad de los edificios de las escuelas. El uso de materiales adaptados puede brindar protección frente a desastres naturales. Los sistemas de purificación del aire y aislamiento sonoro pueden mejorar la salud y el bienestar generales. Los sistemas de información geográfica contribuyen a minimizar el tiempo de los desplazamientos y a establecer mejores puntos de recogida. Sin embargo, los conflictos siguen suponiendo una amenaza para el alumnado y el profesorado, tanto en la escuela como de camino a esta. Los ataques contra la educación y el uso militar de escuelas y universidades aumentaron en 2020-21 con relación a 2018-19, especialmente en Malí y Myanmar.

META 4.B. BECAS

La meta 4.b es una de las pocas para las que se había fijado 2020 como fecha límite. En 2020, se desembolsaron más de 4.400 millones de dólares de los Estados Unidos en forma de becas y gastos imputados de estudiantes, lo que representa un aumento de 1.300 millones de dólares con respecto a 2015. Esta situación contrasta con el periodo quinquenal anterior, en el que el importe en becas y gastos imputados de estudiantes se mantuvo relativamente estable. Más del 75% de las becas y los gastos imputados de estudiantes se desembolsan en países de ingresos medios; solo el 11% va a parar a países de ingresos bajos. Sin embargo, los países de ingresos bajos son los que más se han beneficiado del aumento general en el desembolso de becas y gastos imputados de estudiantes desde 2015.

La meta 4.b tiene como objetivo concreto impulsar la movilidad de los estudiantes de “los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos”. Estos países han registrado un aumento de la movilidad de estudiantes, si bien a un ritmo más lento que el resto del planeta. En todo el mundo, el número de estudiantes internacionales que viajaron al extranjero se triplicó entre 2000 y 2020; por su parte, en África Subsahariana y África del Norte, se multiplicó aproximadamente por 2,2, mientras que, en los pequeños Estados insulares en desarrollo, lo hizo por alrededor de 1,5. El destino más habitual de los estudiantes de estas regiones es, en gran medida, América del Norte y Europa Occidental, que representan casi el 60% de los casos.

META 4.C. DOCENTES

Desde 2015, el progreso del aumento de la proporción de docentes cualificados ha sido desigual entre las distintas regiones y niveles educativos. La mayor mejora tuvo lugar en África Subsahariana, pero la región sigue a la zaga en todos los niveles educativos. En preprimaria, cuyo punto de partida es el más bajo, el porcentaje de docentes cualificados aumentó del 53% de 2015 al 60% de 2020. En el segundo ciclo de secundaria, la cifra pasó de un 59% a un 65%. No obstante, la región sigue estando lejos de alcanzar los puntos de referencia de 2030, de acuerdo con las propias metas que se fijaron los países, esto es, un 84% en preprimaria, un 92% en primaria y el primer ciclo de secundaria, y un 89% en el segundo ciclo de secundaria.

Los docentes suelen estar cualificados, pero no formados; o formados, pero no cualificados. Por ejemplo, en el Líbano, el 77% de los docentes de escuelas primarias tienen la cualificación académica mínima exigida, pero solo el 23% cuenta con la formación pedagógica mínima. No obstante, no es posible interpretar y comparar dichas estadísticas sin conocer las cualificaciones académicas y la formación mínimas que se exigen en cada país. En Uruguay, un docente debe tener un título de grado para enseñar en educación primaria, mientras que en India basta con un certificado del segundo ciclo de secundaria. Probablemente resulta aún más complicado comparar los requisitos de capacitación, ya que no existe ninguna clasificación internacional común de programas de formación. Para subsanar este déficit de conocimientos, el IEU está desarrollando la Clasificación Internacional Normalizada de los Programas de Formación de Docentes (CINE-T), un marco para reunir estadísticas comparables entre países sobre programas de formación del profesorado.

Las acciones encaminadas a aumentar la oferta de docentes cualificados deben tener en cuenta la importante cuestión del abandono del profesorado, que varía enormemente en función del país y el nivel educativo. Por ejemplo, la tasa de abandono de docentes del primer ciclo de secundaria ronda el 15% tanto en Rwanda como en Sierra Leona, mientras que en primaria es del 3 y el 21%, respectivamente.

FINANZAS

El gasto público en educación representa el 4,2% del PIB (desde el 3,3% de Asia Oriental y Sudoriental hasta el 5,4% de Oceanía) y el 14,2% del gasto público total (desde el 9,6% de África del Norte y Asia Occidental hasta el 16,5% de África Subsahariana). Los países de ingresos altos gastan 1,3 puntos porcentuales más de su PIB en educación que los de ingresos bajos, mientras que los segundos destinan a la educación 4,4 puntos porcentuales más de su gasto público total en comparación con los primeros.

En el Informe GEM se ha estimado que, a fin de alcanzar las metas nacionales del ODS 4 para educación preprimaria, primaria y secundaria en los países de ingresos bajos y medios-bajos, hay un déficit de financiación de 97.000 millones de dólares de los Estados Unidos entre 2023 y 2030. Este déficit representa el 2,2% del PIB y el 24% del costo total de la educación. El porcentaje de gasto en educación preprimaria y primaria tendría que aumentar de alrededor de un 40% del total en 2023 a un 50% en 2030. En estas estimaciones no se incluye a la educación terciaria, que aumentaría aún más los costos.

En un análisis aparte para este informe se intentó calcular el costo de la transformación digital, incluidos el aprendizaje digital, los dispositivos, la electricidad y la conectividad a Internet. Para que los países de ingresos bajos alcancen un nivel limitado de aprendizaje digital y alimenten todas las escuelas mediante electricidad generada con energía solar; y para que los países de ingresos medios-bajos garanticen escuelas totalmente conectadas a Internet para 2030, estos países deberían destinar 21.000 millones de dólares anuales a gastos de capital entre 2024 y 2030. Asimismo, los gastos operacionales correspondientes tendrían que aumentar en 12.000 millones de dólares anuales. El costo combinado aumentaría en un 50% el déficit de financiación que ya tienen estos países a fin de alcanzar sus puntos de referencia nacionales con relación al ODS 4.

Aunque los miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE se han comprometido a gastar al menos el 0,7% del ingreso nacional bruto (INB) en asistencia oficial para el desarrollo (AOD), el nivel real ronda la mitad. En 2022, aumentó del 0,33% del INB al 0,36, en respuesta a los últimos acontecimientos mundiales. La ayuda total a la educación cayó de 19.300 millones de dólares en 2020 a 17.800 millones en 2021. La ayuda a África Subsahariana cayó un 20%, de 5.600 millones de dólares a 4.500 millones.

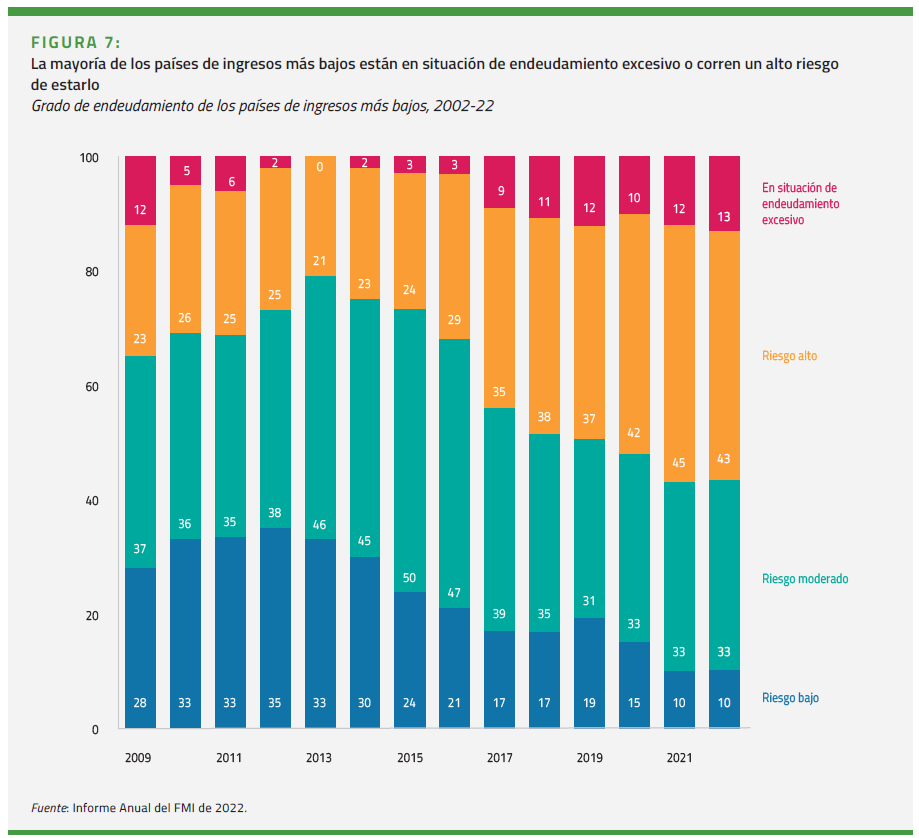

En los últimos años, se ha agravado la crisis de deuda en los países de ingresos bajos. El Fondo Monetario Internacional ha estimado que el número de países que están en situación de endeudamiento excesivo, o corren un alto riesgo de estarlo, aumentó de un 21% en 2013 a un 58 en 2022 (figura 7). Esta crisis de deuda plantea problemas similares a la de la década de 1980. El alivio de la deuda ya no tiene tanta importancia en la AOD, y su aportación lleva descendiendo desde 2005. Algunos países han recurrido a canjes bilaterales de deuda por proyectos de desarrollo como estrategia alternativa para paliar el endeudamiento.

Créditos de las imágenes: Capítulo 12: UNICEF/Pouget Capítulo 13: UNICEF/Stephen/Infinity Images Capítulo 14: UNICEF/YPN Capítulo 15: UNICEF/Pirozzi Capítulo 16: UNICEF/Verweij Capítulo 17: UNICEF/Pirozzi Capítulo 18: UNICEF/Singh Capítulo 19: UNICEF Capítulo 20: UNICEF/Herwig Capítulo 21: UNICEF/Herwig Capítulo 22: UNICEF/Sokhin